戻る > トップ > 五月人形の飾り方 > 五月人形の飾り方:伝統とモダンさを引き出す

端午の節句の五月人形は、

子供の成長をお祝いする際に飾られる伝統的な飾り物です。

特に成長と健康を願うために、ご家庭に飾ることが一般的です。

このページでは、五月人形の飾り方や組み立て手順についてご紹介します。

お子様の成長を祝う特別な日に、ぜひ参考にしてみてください。

五月人形の部品の名称と並べ方

---- 目次 ----

- 五月人形の伝統とモダンさを感じる飾り方のポイント

- 最近の平飾り 図解で見る|五月人形の飾り方や組み立て手順・順番 並べ方

- 五月人形の初節句の兜の飾り方は?並べ方

- 注意したい|五月人形の兜の鍬形はどの向きに飾るのですか?

- 五月人形の兜に鍬形(くわがた)を付ける方法は?

- 三段飾りの図解で見る|五月人形の飾り方や組み立て手順・順番

- 具体的な3段飾りの順番・手順・準備|五月人形の飾り方

- まとめ

五月人形の飾り方 設置や飾る手順方法、順番 並べ方

-

・おしゃれに飾る5つの工夫|五月人形

・1. 五月人形を飾る場所を決める|端午の節句飾り 兜飾り

・2. 五月人形の飾り方の配置|端午の節句飾り 兜飾り

・3. 五月人形の飾りつけの細部にこだわる|端午の節句飾り 兜飾り

・4. 伝統的な要素と現代的なモダンな要素を取り入れる

・5. 五月人形の手入れと保管|端午の節句飾り 兜飾り

五月人形の伝統とモダンさを引き出す飾り方のポイント

五月人形の飾り方において、

飾り付けの細部にこだわることは、

勇ましさやモダンでおしゃれな飾りを引き出すために不可欠なポイントです。

五月人形をモダンに飾ると、おしゃれな空間に早変わり

五月人形を飾る際には以下の5つの重要なポイント

お部屋の中の空間が、

ゴールデンウィークの新緑の季節を感じる空間に早変わりします。

1, 飾る場所を決める工夫

2, 飾り方の配置の工夫

3, 飾りつけの細部にこだわる

4, 伝統的な要素と現代的なモダンな要素への工夫

5, まめな手入れと、丁寧な保管

1. 五月人形を飾る場所を決める

- 五月人形を飾る場所の選定は、

五月人形の勇ましさや美しさを引き出すために非常に重要です。

一般的には、リビングルームやダイニングルームなど、

家族が集まる場所が適しています。

また、五月人形は日光や湿気に弱いため、

風通しの良い場所や日光の当たらない場所を選ぶことが重要です。

2. 五月人形の飾り方の配置|端午の節句飾り 兜飾り

- 五月人形を飾る際には、

正しい配置が豪華さを優先するポイントとなります。

将来の幸福や健康を願う意味で、

部屋全体やサイドボードの中央に飾ることもよいでしょう。

小道具や飾り台などもバランスよく配置することで、

生活空間全体の調和が生まれ

おしゃれな空間になります。

3. 五月人形の飾りつけの細部にこだわる|端午の節句飾り 兜飾り

- 五月人形の飾りつけには、

衣装や鎧の装飾、武器などの小道具に

緻密な彩色や繊細さが求められます。

これらの細部を丁寧に確認し、

甲冑の紐の角度や骨組みを整えたりすることで、

五月人形の洗練さをより際立たせることができます。

ポイント:

季節に合わせて花や新緑の飾り物を添えて、

より一層華やかなことを演出することができます。

4. 伝統的な要素と現代的なモダンな要素を取り入れる

- 5月5日の端午の節句の五月人形は

日本の伝統的な文化です。

伝統的な要素と、現代のおしゃれな洋間の空間にマッチした

飾り方を工夫することによって、

より本格的で尚且つおしゃれな雰囲気を醸し出すことができます。

五月人形を飾る際には、

木漏れ日のある小洒落た電気スタンドも艶やかな演出になります。

5. 五月人形の手入れと保管|端午の節句飾り 兜飾り

- 五月人形には、ほこりがたまりやすい場所があります。

飾っている時期中にも、ほこりを払いましょう。

柔らかい毛のブラシや、布巾を使って優しくふき取るとよいでしょう。

それでも汚れが気になる場合は、

柔らかい布巾に家具ワックスのような

薄めのコーティングの液体を少量含ませて、優しく汚れを拭き取りましょう。

ただし、汚れがひどい場合や、専用のクリーナーが必要な場合は、

専門家に相談することをおすすめします。

最近の平飾り 図解で見る|五月人形の飾り方や組み立て手順・順番

五月人形の初節句の兜の飾り方は?

① 緑の毛氈(もうせん)を敷く

最初に、平飾りの下に引く緑色の毛せんがある場合には、毛せんを敷きます。

② 平飾りの平台を飾る

③ 屏風を飾る

④ 五月人形の本体を飾る

⑤本体の両脇に飾る弓太刀を左右に配置します。

- 向かって右に刀

- 向かって左に弓矢

- 太刀の上下にも気をつけましょう

合わせて読みたい

弓太刀の飾り方や、なぜ?この飾り方?をもっと詳しく知る

注意したい|五月人形の兜の鍬形はどの向きに飾るのですか?

五月人形の角(鍬形)は、どっちが正解?

五月人形の飾り方で、

ちょっと気になるのが角の部分の鍬形(くわがた)を挿した時の形。

良くお客様の端午の節句のお祝いシーンを見ることが、しばしばあるのです。

お客様が投稿してくれたお写真とか?

お節句で祝っている家族のシーンのブログとか?

可愛い息子ちゃんおために、

ご自分で飾ってお祝いしているんでしょう・・・

しかし、「あれっ!」て、思う時があるのです。

鍬形(くわがた)の挿し方が、違っている。

そうなのです。

五月人形の兜に鍬形(くわがた)を付ける方法は?

この兜部分の所に差し込み口が2箇所か、3箇所あります。

3ヶ所の場合は、真ん中が竜頭であったり、独特な前縦です。

両サイドの差し込み口には、平たい形状の金属の角を射し込みます。

この金属にも、裏表がありますので確認しながら差し込んでください。

松葉模様の彫金が表。

作家の作者の彫り物は、裏面になります。

そして、左右がどっちなんだろう・・・?

これが、皆様がお悩みになるところですよね。

右、左の表示もなければ、右、左の基本の情報も何も無いのです。

基本的に鍬形(くわがた)が挿さった時の形状は、

ローマ字の「 Uの字 」になると考えてください。

外側に向かっていく曲線では無く、内側に向かっていく曲線となる。

この挿し方が、五月人形の正しい挿し方となります。

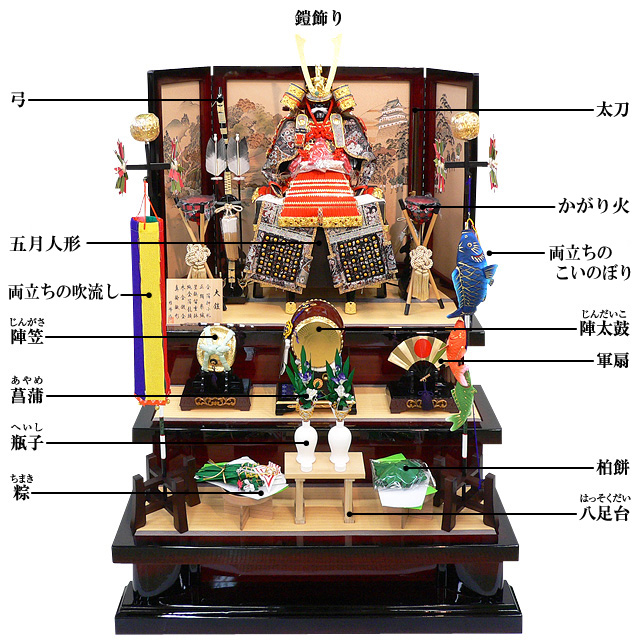

三段飾りの図解で見る|五月人形の飾り方や組み立て手順・順番

五月人形の三段飾りは、とっても豪華で見栄えがします。

ですが、付属品が多くてどこにどこを配置するのか?

解らなくなってしまう方も多いです。

そんな皆様のお悩みを図解で解説しながらご説明させて頂きます。

こちらの五月人形のお写真は、

基本的なパーツの構成となっております。

具体的な順番・手順・準備 五月人形の段飾りの飾り方

五月人形の段飾りを飾るためには、以下のアイテムを準備します。

- 緑色のもう毛

- 五月人形の台屏風

- 五月飾りの本体

- 五月飾りの付属品

① 緑の毛氈を敷く

最初に三段飾りや平飾りの下に引く緑色の毛せんが付随している場合には、毛せんを敷きます。

② 三段飾りを組み立てる

三段飾りの骨組みを組みまして、下から順番に幕板、細い天板、幕板中段、細い天板、幕板中段、一番大きな天板と組み上げていきます。

③ 屏風を飾る

最上段の後方に屏風を左右均等に置きます。

④ 五月人形の本体を飾る

五月人形の本体とは、鎧飾りや兜飾り、子供大将飾りの3種類となります。

その本体を最上段の中央部分に設置します。

⑤付属の部品を上段から飾って行く。

- 最上段の五月人形の両脇には、刀と弓矢が飾られます。

- 向かって右に刀。

- 向かって左に弓矢。

- 弓太刀の前には、かがり火が添えられます。

コード付きのタイプが多いです。

五月人形の本体の後ろをコードが走るようにして、

見栄えを良くしましょう。

- 中段こちらは写真では、

1、陣笠(じんがさ) 、陣太鼓(じんだいこ) 、軍扇(ぐんせん)となっております。

2、中段の中央に、馬を飾りその両サイドに武者人形を飾るタイプもあります。

3、二本の刀の大刀・小刀を飾るタイプもあります。

様々なバリエーションの組み合わせがあります。

写真通りの部品が無くても特別問題はございませんのでご安心ください。

- 下段 両立ちの吹流し、

粽(ちまき) 、瓶子(へいし) ・八足台(はっそくだい) 、柏餅(かしわもち)

両脇に両立ちの鯉のぼりを飾っていきます。

五月人形の三段飾りは、とっても豪華です。

飾り方は大変ですが、端午の節句の意味合いや、昔の人の考え方、習わしの全てが注ぎ込もれた部品の構成となっております。

こんな五月人形で、端午の節句という子供の日を祝えること自体、とっても素敵な習わしです。

まとめ

五月人形を飾る際には、

飾る場所、飾り方の工夫、細部へ丁寧な飾り付け、

伝統的とモダンな要素の取り入れ、

手入れと保管の注意が必要です。

これらのポイントを参考にしつつ、

五月人形を飾る楽しみと

子供の日の素敵な習わしをじっくりと味わってください。

合わせて読みたい お役立ち情報

5月人形を提供する前に、伝えたい事 ↓ 動画をクリック ↓

counter:a:30983 t:13 y:14