戻る > トップ > 五月人形の兜飾り、鎧飾りの飾り方 設置の仕方

五月人形 兜鎧飾りの飾り方 組み立て 設置 しまい方 片付けの仕方

端午の節句の5月5日が近くなりますと、

五月人形の飾り方等が解らなくって困ってしまう。

そんな方が良くいらっしゃいます。

確かに、一年に一度しか飾らないので

- 飾る方法を忘れてしまった。

- 配置はこれで良かったかな?

- 子供も大きくなって来たからちゃんと飾ってあげたい、でも・・・

- 五月人形の飾る時期はいつ頃がいいのかしら・・・?

こちらでは、飾り方、しまい方を画像で解説しながらご紹介させていただきます。

--- 目次 ---

飾る場所を決めましょう

五月人形を、「さあ、飾ろう・・・」と言ってもどこに飾ろうか?

飾る場所を決めておかなくてはいけません。

せっかくおじいちゃん、おばあちゃんが贈ってくれたお祝いなので、

ご家族が、良く目にするところに飾りたいです。

なるべくならば、座った時にある程度の高さのところに飾る方が理想的です。

1年中、飾るものではございませんので、

出来れば空いているテーブルをご用意するとか、

サイドボードの上を整理して飾ると非常に立派に見えます。

お子さんの「コレ!ボクの五月人形・・・?ワーイ」

そんな会話こそが、五月人形も家族の皆も一番嬉しいものです。

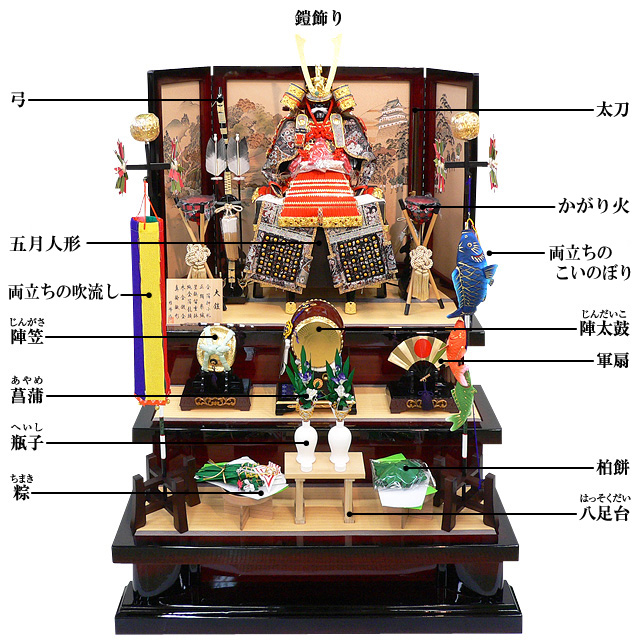

図解で解る3段飾りの部品の名称

3段飾りの部品の名称と

配置場所 右左は先の写真を参考に飾ってください

3段飾りや平飾りの詳しい説明は

以下のページで詳しく解説しております。

五月人形の飾る手順・飾り方|五月人形(兜飾り)

図解で解るコンパクト 五月人形の飾り方

五月人形の兜飾りは、6パーツの部品

1-1五月人形の兜飾りの飾り方 コツ ポイント 注意点

五月人形の兜の飾り方で注意点や飾っていくポイントのご紹介です。

基本的に五月人形の兜飾りは、6パーツの部品で作られております。

兜飾りの本体や付属品ををしまっておく飾る際に

土台となる木製の櫃(ひつ)の身の部分と蓋(ふた)部分の2パーツ。

そして、兜を立たせ支える芯木(しんぎ)。

その芯木(しんぎ)を見えないようにしておく布で出来た袱紗(ふくさ)です。

兜の本体と、その兜に射し込む鍬形(くわがた)の6パーツの組み合わせとなります。

- 櫃(ひつ)と蓋(ふた)の2パーツ

- 兜を支える芯木と袱紗(ふくさ)の2パーツ

- 兜本体と鍬形(くわがた)の2パーツ

注意したい櫃(ひつ)の前後ろ・向き

櫃の中から飾る付属パーツが揃っているか確認し、取り出し飾ります。

兜が置かれている木で出来た櫃(ひつ)があります。

基本的に、前にくるべき櫃(ひつ)と蓋(ふた)に金具が付いてます。

注意:シンプルに金具がない櫃(ひつ)の場合もございます。

櫃(ひつ)の身の部分と、

蓋(ふた)の部分にそれぞれ金具が付いております。

櫃(ひつ)の部分だけ前になって蓋(ふた)の部分は、後ろ向きだった。

こんな事にならないように飾って頂ければ幸いです。

注意点:兜鎧を支える芯木にも前後ろがある

次に、芯木(しんぎ)と言って兜を支えている木があります。

形状が同じ場合は前後ろはございませんが、前後ろがある場合がございます。

形状が違い前後ろがある場合のタイプは、芯木(しんぎ)の中段辺りから水平に一本の木が出ている場合は、出っ張りの木の部分が出ている方が前方となります。

兜飾りというものは装飾部品が前方にきております。

どうしても重心が前係りになりやすいために芯木の出っ張り部分で前屈みになりやすいのを防止するために芯木の形状が違ってきてます。

この芯木を覆い隠すように袱紗(ふくさ)の布をかけて兜を飾っていきます。

兜飾りの本体は、2〜3箇所の金具を差し込む切り欠きがありますので、この切り欠き部分に鍬形(くわがた)を差し込んでいきます。

五月人形の飾り方で、

解りにくいのが、角の部分の鍬形(くわがた)を挿した時の左右と裏表

兜部分の所に差し込み口が2箇所か、3箇所あるのですが、

この両サイドの差し込み口に平面形状の金属の形の角(鍬形)を差し込みます。

まず、基本的に表面に彫金の堀がある。

デザインが描かれているのが表です。

裏表のデザインが無く、表か裏か解らない鍬形(くわがた)も存在しております。

こんな時は、鍬形(くわがた)部分を差し込む根元に

有名作家さんのモノでしたら、作家名が掘られております。

その作家名が、掘られている方が裏となります。

ポイント:兜の鍬形(くわがた)角(つの)の差し方はどっちかな?

結論から言いますと、

正解:五月人形の鍬形(くわがた)の左右は、ローマ字の「 Uの字 」で飾る

兜飾りでの飾り方で注意

一番に角(つの/ツノ)鍬形(くわがた)を、射し込みの左右を間違えないことです。

飾り方の説明書には、一般的な完成図が描かれております。

一般的な配置の説明が多いので、

お客さま所有の五月人形には当てはまらない場合もございます。

鍬形の左右を間違えて取り付けてしまう方も多いようですので

もう一度ご確認ください。

意外に間違えてしまいがちの、五月人形の鍬形の左右

基本的に鍬形(くわがた)が挿さった時の形状は、

ローマ字の「 Uの字 」になると考えてください。

外側に向かっていく曲線では無く、内側に向かっていく曲線となる。

この挿し方が、五月人形の正しい挿し方となります。

何よりも、お子さんのために毎年飾って祝ってあげることが最優先だからです。

五月人形の兜を飾って、楽しい子供の日をお過ごしくださいませ。

五月人形の鎧飾りの飾り方 コツ ポイント 注意点

五月人形の鎧の飾り方の注意点。

五月人形の鎧は、見事に小スペースにしまってあるものです。

基本的に、鎧のパーツは、10個のパーツから成り立っております。

まずは、鎧が収まっている木の箱の櫃(ひつ)。

この身の部分と蓋(ふた)の部分の2パーツがあります。

次に、足元から説明していきます。

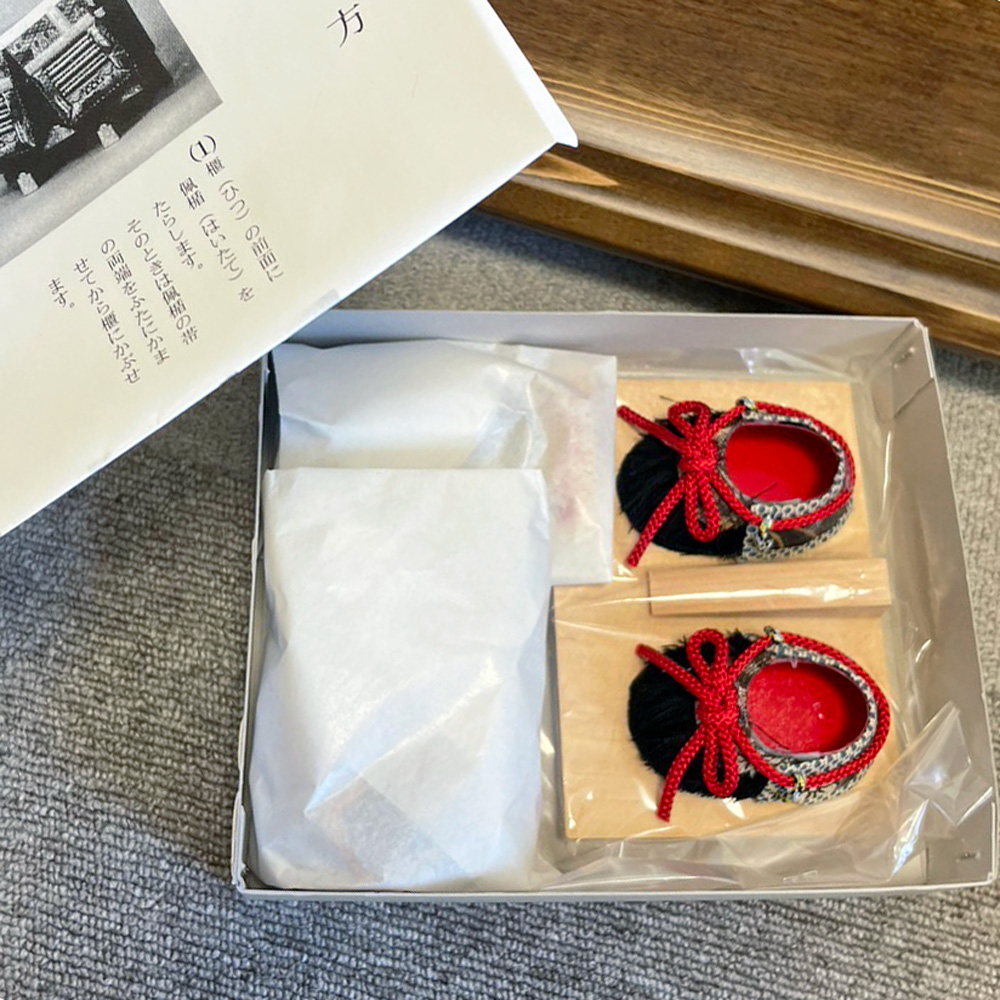

「毛靴(けぐつ)」と言って、毛で覆われた昔の人の靴があります。

毛と言っても、五月人形の鎧の毛靴(けぐつ)は、本物でなく糸で作られております。

その上に位置する「脛(すね)当て」。

そして、太周り部分を覆い尽くす「前垂れ」。

鎧を支えている「芯木(しんぎ)」。

ここの部分は、飾っている際は一切見えません。

そして、胴体の本体。

兜部分に移ってきますが、良く皆さんに怖い!と言われる顎(あご)部分の面頬(めんぽお)です。

頭の部分は、兜。

その兜に挿さっている鍬形(くわがた)の全10パーツで構成されております。

実際に・・・

五月人形の鎧を飾る前に、五月人形用の飾り台、屏風をまず飾っておきます。

次に、本体の五月人形の鎧となるのですが、以下飾る順を追って説明していきます。

①櫃(ひつ)と、前垂れ

- 櫃(ひつ)には、前後ろがあります。

櫃(ひつ)部分には、身と蓋(ふた)それぞれに前側にくる部分に装飾用の金具が付いてきます。

身の櫃(ひつ)だけ前、蓋(ふた)だけ後ろという具合にならないように注意しましょう。

- 前垂れ部分の取り付け方

太ももを覆い隠す前垂れ部分の取り付け方は、櫃(ひつ)に蓋(ふた)をする際、

挟み込むようにしてちょっと、後方に引っ張らせる感じで固定させていきます。

ポイント:蓋で前垂れの二本の紐状の部分を蓋の両左右から挟み込みましょう。

②芯木(しんぎ)と、胴体部分の本体。

- 芯木(しんぎ)の前後ろ

芯木(しんぎ)の前後ろになります。

見えない部分なので、前後ろ反対に飾っても飾れないことは無いのですが、

丁度、人で言うお鼻辺りに来るべきところに、水平な出っぱりの横棒が出ている方が前方となります。

- 鎧の胴体部分に芯木(しんぎ)を通す。

③胴体部分を櫃(ひつ)の中央部分へ

胴体と芯木(しんぎ)の前部分を確認して、胴体に芯木(しんぎ)を通していきます。

次に、櫃(ひつ)の中央部分に芯木(しんぎ)と組み合わさった鎧胴体を設置していきます。

④面頬(めんぽお)の取り付け

- 芯木(しんぎ)の一番上から引っ掛ける。

面頬(めんぽお)部分には、両サイドから紐が取り付けられております。

この紐の頂点を持ち、芯木(しんぎ)の一番上の

切り欠き部分に引っ掛けるようにつるす感じで固定します。

先ほど説明した芯木(しんぎ)の突起部分が、

面頬(めんぽお)のお鼻部分を押し出し、

反対に顎(あご)を引かせて綺麗に飾ることを手助けしてくれます。

多少、面頬(めんぽお)部分を上下させたければ、

紐の長さが調整出来ますので調整して面頬(めんぽお)の高さを合わせてください。

- 鍬形(くわがた)

やはり、ここも兜飾り同様、鍬形(くわがた)の左右の挿し方が間違っている時が多いのです。

基本的には内側に向かって「 Uの字 」となると覚えてください。

説明書や鍬形(くわがた)には、

直接左右はこうなるとの表記はございませんので、

ここは覚えるようにしてください。

最後に毛靴(けぐつ)を並べ完成となります。

以上、鎧の飾り方で参考になれば幸いです。

五月人形の兜鎧飾りのしまい方 片付け方

端午の節句のお祝いイベントが終わり、来年の五月五日のこどもの日に向けて、五月人形をしまう片付けます。

しまう際には、以下のポイントに注意してください。

- 1、きれいに掃除してから収納する

兜飾りをしまう前に、きれいにホコリや汚れを取ってから収納しましょう。

ホコリや汚れがついたまましまうと、次回飾るときに汚れが目立つことがあります。

油分がついているときは、アルコールの除菌シートで拭くのも一つです。

- 2、箱に入れて保管する

兜飾りは、箱に入れて保管するのが一般的です。箱に入れる日は晴れた乾燥している日がおすすめです。

そして、風通しの良い場所に掛けて保管しましょう。

また、直射日光や高温多湿の場所は避けて保管することが大切です。

- 3、兜飾りを分解して収納する

兜飾りの部品の鍬形(くわがた)を抜きます。

この鍬形(くわがた)をしまう袋がついているので袋にしまいます。

芯木の上にかけられた袱紗(ふくさ)のホコリを払い、綺麗に畳んで袋にしまいます。

本体の兜もホコリを払い、兜に包まれていた風呂敷を広げて結びます。

最後に、これらの部品パーツを櫃(ひつ)の中にしまいます。

その際に防虫剤を2〜3個入れます。

おすすめの防虫剤・樟脳 ( しょうのう ) は、こちらです。

一年後の端午の節句まで、風通しの良いところで保管しておきましょう。

- 4、適切な時期に取り出して確認する

兜飾りは、次の節句まで収納することになりますが、

時期が近づいたら取り出して確認しましょう。

部品が揃っているか、汚れや傷がないかなどを確認して、次の飾り付けに備えましょう。

以上のポイントを守って、きれいに保管してください。

次回飾る時に、また新しい気持ちで楽しめることでしょう。

五月人形の鎧飾りのしまい方 コツ ポイント 注意点

鎧飾りをしまう際には、以下の流れに従って行います。

- 飾りの取り外し

鎧飾りをしまう前に、兜部分を取り外します。

鎧飾りの取り外しは、逆順に行います。

つまり、最後に取り付けた飾りから順に、一つずつ取り外していきます。

- 鎧の胴体の取り外し

次に、鎧を取り外します。

鎧を取り外す際には、まず支柱の芯木を外します。

(小さめの7号サイズ等、そのまま収納するタイプもございます)

次に、鎧の胴体部分を収納する櫃の箱に風呂敷で包み結んでしまいます。

前垂れをビニールにしまい、櫃の中にしまいます。

ポイント:この小さな箱は櫃の足の下に収める。しまう。

収納場所に気を使う。

鎧飾りは、湿気や直射日光を避け、

乾燥した場所に保管するようにしましょう。

また、飾りや鎧についた埃を取り除いたり、

しまう時に丁寧に手入れをすることで、長く美しく保つことができます。

お子様の成長を毎年見守る五月人形です。

大切に飾ってしまってお祝いをしていくことで、家族の思い出が刻まれていくことを願っております。

合わせて読みたい お役立ち情報

5月人形を提供する前に、伝えたい事 ↓ 動画をクリック ↓

counter:a:34314 t:7 y:8