Why did the Sengoku warlords conquer the country? The strategies and tactics of Oda Nobunaga, Hideyoshi, and Ieyasu | Guns, cavalry, and diplomacy in Japanese history

Share

What was the Sengoku period? It lasted for only about 60 years, from 1560 to 1620.

During the Sengoku period, famous warlords began to take action all over Japan.

Nobunaga, Hideyoshi, Ieyasu

Each of them gained control of the world in just one generation.

Why did they have to endure such a turbulent 60 years?

Could they continue to win?

The introduction of firearms, the use of cavalry, diplomacy, how to build castles,

And the power to capture people's hearts.

Each team's tactics and philosophy

It changed the map of Japan and changed the times.

On this page,

The actions, strategies, and ways of thinking of representative warlords of the Sengoku period

We will explain things in a way that is easy for children to understand.

Why was there a battle at this place?

"How did you manage to take over the world?"

The answer to such a question is

It's probably on this page.

Rather than "learning history,"

To think about how you want to live your life

Let's unravel the stories of the warlords of the Sengoku period together.

---- table of contents ----

Click below to jump to the chapter you want to read

-

1. What is the Sengoku period? The turbulent history that changed Japan in 60 years

The historical background of the warring states and the meaning of the Warring States period

-

2. The collapse of the Muromachi shogunate and the beginning of the uprising

Why did order collapse and people began to "make their own way"?

-

3. [The Battle of Kawanakajima between Takeda Shingen and Uesugi Kenshin]

The legend of the one-on-one battle and the "pride of the samurai" that seemed to have no winner

-

4. [The Appearance of Oda Nobunaga and the Surprise Attack at Okehazama]

Guns, surprise attacks, faith - the young innovator who changed the conventional wisdom of warfare

-

5. [The Truth about the Three-Stage Gunfire and the Battle of Nagashino]

The revolution brought about by the "group tactics" that defeated Takeda's cavalry

-

6. [Nobunaga's Nanban culture and Christian diplomacy]

The strategy of "Tenka Fubu" (unifying power in the world) that incorporated foreign cultures and turned them into weapons

-

7. What was the Honnoji Incident? The reason for Akechi Mitsuhide's rebellion

Understanding "Why did they kill Nobunaga?" from a modern perspective

-

8. [The Rise of Toyotomi Hideyoshi and the Battle of Yamazaki]

The essence of "action and timing" in making instant decisions amidst chaos

-

9. The Battle of Shizugatake and Toshiie Maeda's defection

The power to motivate people and gain their trust - the true essence of Hideyoshi, the "people-pleaser"

-

10. [The ideals of the Toyotomi government embodied in Jurakudai and Osaka Castle]

Politics, architectural beauty, messages to the people... A look into the thoughts of the rulers of Japan

-

11. [Tokugawa Ieyasu's Battle of Sekigahara and the Beginning of the Edo Shogunate]

Quietly and surely taking over the world - the culmination of patience and strategic planning

-

12. [Winter and Summer Campaigns of Osaka and the End of Sanada Yukimura]

The final red flames lit by a "man of righteousness" and the end of the Toyotomi clan

-

13. [260 years of peace and the shogunate system established by Ieyasu]

What were the foundations of Edo's urban development, samurai system, and peace?

-

14. [Date Masamune's Roman Diplomacy and the Dream of Unifying Tohoku]

One-Eyed Dragon's grand vision and ambitions for Japan and the world

-

15. [Sea and ship infrastructure strategies that supported the Sengoku period]

Logistics, water transport, and port towns: the hidden history of the Warring States period

-

16. The Role of Women and Family in the Warring States Period

Oichi, Nene, Senhime... The decisions and resolve of the "mothers" and "wives" of Sengoku warlords

-

17. Life and Culture of the Sengoku Period: Tea Ceremony, Clothing, and Meals

A story of quiet and strong "everyday life" that took place behind the scenes of the battle

-

18. [Summary of lessons from Sengoku warlords that you want to pass on to your children]

Nobunaga's breakthrough power, Hideyoshi's charm,

Ieyasu's perseverance: learning from history the "will to live"

- 19. [Understand the Sengoku period at a glance! Character relationships, maps, and timelines]

Parents and children can look back together! Learn about "60 years of changes" through illustrations

1. What is the Sengoku period? The turbulent history that changed Japan in 60 years

The historical background of the warring states and the meaning of the Warring States period

In spring, budding plants sway in the breeze and birds chirp in the mountain village.

In this mild season, the Japanese archipelago is...

An era was quietly but surely coming to an end.

The Sengoku period

It roughly refers to the 60-year period from 1560 to 1620 .

At first glance, this may seem like an event that only took place over a few decades, given the length of history.

However, over the past 60 years, Japan has visibly changed.

Each and every one of us stood up, determined to carve out our own destiny.

It was an era of overthrowing the ruling class and innovation .

The beginning of this period was the rapid weakening of the power of the Muromachi Shogunate.

The background to this is that the Shogun's orders were no longer reaching the entire country.

Who is the master and who is the servant?

When that order is shaken,

"Military power," "wisdom," and "popularity"

Those who possessed it gained power.

Eventually, the three great heroes Nobunaga, Hideyoshi, and Ieyasu

Each of them aims for "the world" in their own way,

War and peace will continue to occur.

Not just fighting,

Incorporating new technologies and cultures

At times, they even changed the political system that guided the people.

With the introduction of firearms, castles began to be built on the plains rather than on the mountains.

Nanban culture permeates the city.

It is not just a record of the war,

The "way of thinking" of Japan as a country has been reborn

It may have been a series of moments .

What has changed in these 60 years?

It is a transition from the "era of following someone's instructions" to

It was a shift to an era where people acted on their own convictions .

On this page, we will introduce the history of the Sengoku period from the beginning to the end.

We will trace the choices and lifestyles of famous military commanders.

Not just in terms of fighting,

By thinking together about "why did they live there?"

You will feel history closer and more deeply.

What I want you to tell your children is,

It's not a record of wins and losses.

Even in the midst of difficulties

What this means is that there were people who lived their lives in their own way.

There is surely something to be learned for us who live today.

Even though times have changed, "choices for how to live" remain the same.

It may never change in the future.

▶ Topic 1 Summary: What you can learn from this chapter

- Sengoku period = Approximately 60 years from 1560 to 1620

- The collapse of the Muromachi Shogunate led to a demand for the ability to live independently.

- It was not just a war, but a dramatic change in technology, culture, and thought.

- A story of independence, choice, and conviction that connects with modern values

At major turning points in history, there is always a ``movement of people's hearts.''

Next up is...

Authority is broken and those below rise to the top.

We live in an age where the unconventional becomes the norm.

2. The collapse of the Muromachi shogunate and the beginning of the uprising

Why is order broken?

Did they start to "forge their own path"?

Once upon a time, in Japan

There was an atmosphere of "you should not go against your superiors."

The family he was born into, the position he inherited...

That was the era that decided everything.

But times change,

The power of the Muromachi shogunate gradually declined .

The local lords no longer listened to the Shogun's orders.

They will begin to mobilize their own armies to protect their territories.

Who can really protect the country?

"Who will lead this land, its people, and its future?"

Such questions began to arise in people's minds.

The term "gekokujo" (overthrowing superiority) was born during this period.

Regardless of birth or family background, those with ability will rise to the top.

It overturns the conventional wisdom,

It was a major shift in values.

Some stand up for their beliefs, others stand up to protect their people,

Others chose to fight for their families and their futures.

In this way, Japan will move towards an era in which "everyone can play a leading role."

But at the same time, it is a hope,

It was also a path that led to countless conflicts and sacrifices .

But people continued walking without stopping.

Transform your feelings into power.

When order collapses, people truly

We are asked, "How should we live?"

This is what we can sense from the people who lived in this era.

It's a big learning experience.

▶ Topic 2 Summary: What you can learn from this chapter

- The authority of the shogun weakened in the Muromachi shogunate, and the shogun lost his power to govern the country.

- Shugo daimyo began to independently rule their territories in various regions.

- A new value called "getsujo" was born, ushering in an era of meritocracy.

- It is in the midst of chaos and disorder that people's true beliefs are tested.

3. [The Battle of Kawanakajima between Takeda Shingen and Uesugi Kenshin]

The legend of the one-on-one battle and the "pride of the samurai" that seemed to have no winner

The Tiger of Kai, Takeda Shingen, and the Dragon of Echigo, Uesugi Kenshin

These two had one of the most famous rivalries in Japanese history.

They clashed at Kawanakajima five times in their lives.

The most famous battle is the Fourth Battle of Kawanakajima (1561).

Over 20,000 soldiers clashed, shrouded in mountain mist.

People clashed with people, ideas with ideas.

The story of this battle is told as follows:

It is said that Uesugi Kenshin charged alone into Takeda Shingen's main camp.

It's a legend of single combat.

Shingen blocked the sword with his fan and saved his life at the last moment.

There is some debate as to whether the story is true or not,

More than that, it is a scene that conveys both sides ' "aesthetics towards fighting."

Takeda Shingen was known as a "practical general" who valued the stability of his territory.

He was also a politician who excelled in organizing the economy, flood control, and military.

On the other hand, Uesugi Kenshin valued "righteousness" and

It is said that he drew his sword for justice, with the teachings of Buddhism in his heart.

They weren't just fighting to win.

"Show others the way of life you believe in"

They were fighting.

There was no clear winner in this battle.

But perhaps that was precisely what they took pride in.

Rather than forcing them to submit,

Both of them "kept standing until the end without losing their pride"

That is the greatest message left behind on the stage of Kawanakajima.

It's not about winning or losing.

It is the strength to stick to the path you believe in that moves people's hearts.

▶ Topic 3 Summary: What you can learn from this chapter

- The Battle of Kawanakajima symbolizes the five fierce battles between Takeda Shingen and Uesugi Kenshin

- Shingen = realism and stability of the people, Kenshin = spirituality that values righteousness and justice

- The legend of the duel represents the aesthetics of the samurai in battle.

- It wasn't the outcome that made a difference, but the determination to stick to one's beliefs that left a lasting impression on people.

4. [The Appearance of Oda Nobunaga and the Surprise Attack at Okehazama]

Guns, surprise attacks, faith - the young innovator who changed the conventional wisdom of warfare

The Battle of Okehazama took place in 1560 under the rainy season sky.

In this battle, Oda Nobunaga

Facing off against the large army of Imagawa Yoshimoto, who was said to be more than ten times larger than the generals,

It was a miraculous victory.

The Imagawa army invaded Owari with approximately 25,000 soldiers.

On his way to the battlefield, Oda Nobunaga prayed for victory at Atsuta Shrine.

He will march out with thousands of soldiers.

In relation to the size of the enemy,

It was a battle that was said to be "reckless to fight back."

However, Nobunaga adopted a strategy that overturned common sense.

What he noticed was

It was a "natural narrow valley" called Okehazama .

The area was surrounded by mountains, and the width of the roads that the army could pass through was limited.

Unable to deploy a large army,

The terrain was extremely vulnerable to surprise attacks by small units .

On this day, there was heavy rain and fog.

Nobunaga saw this weather as an opportunity,

While the enemy's vision was blocked, we used a back passage to launch a surprise attack from the flank .

The Imagawa Yoshimoto headquarters was in chaos after the attack.

In the end, Yoshimoto was killed on the spot.

It was truly a "surprise attack on the main castle" --

This was a "tactical revolution that transcended the laws of mathematics."

Nobunaga's true worth can be seen from this battle.

After reading the terrain, weather, and psychology,

The key was the determination to launch a surprise attack that would break through one point .

Undaunted by the siege of a large army,

He pushed through the narrow valley and carved out his own destiny with his own sword.

This Okehazama was the place where the young Nobunaga

This was the first stage in his rise to become the "darling of the era."

Who decides what is "disadvantageous"?

It is in times of adversity that true strength is tested.

▶ Topic 4 Summary: What you can learn from this chapter

- Okehazama was a strategic weakness due to its narrow terrain, which prevented it from making full use of its large army.

- Nobunaga read the weather and terrain and launched a surprise flank attack on the enemy's main camp.

- He proved that battles can be won not by "numbers" but by "judgment" and "tactics of breaking through a single point."

- The ability to read the situation and the courage to make decisions have become the weapons that change the times.

5. [The Truth about the Three-Stage Gunfire and the Battle of Nagashino]

The revolution brought about by the "group tactics" that defeated Takeda's cavalry

1575 - The combined forces of Oda Nobunaga and Tokugawa Ieyasu

The Battle of Nagashino, where they faced off against Takeda Katsuyori's cavalry.

What happened here was more than just a battle.

That is exactly it.

The "age of war" is changing to the "age of tactics."

A turning point in history .

Takeda's cavalry, once touted as the strongest in the Sengoku period,

The shocking outcome was that the building was completely destroyed in just half a day .

Takeda's tactic was a "breakthrough by charge" that made use of the mobility of cavalry.

Both men and horses swept through enemy lines with their speed and power.

It's like a pre-internet era.

It was like a battle of capital and quantity in business.

However, Oda Nobunaga approached this battle from a completely different perspective.

Using a force of 3,000 guns,

He introduced a continuous firing tactic called "three-stage shooting."

When the front row finishes shooting, the next row steps forward and shoots.

Then the line behind them took turns firing...

Through this "coordinated shooting relay,"

Takeda's charges were completely engulfed in a barrage of bullets.

And in the background,

There was a defensive line made of fences .

Wooden fences protected soldiers and guns,

The charge of the cavalry was contained.

This was truly the moment when the way of fighting for the era was rewritten .

Not by force, but by collaboration and technology.

Optimizing systems and roles, not individual strength.

It's like surviving in today's internet society.

It's a scene that overlaps with us as well.

What was said to be the "strongest"

It can quickly become outdated.

However , only those who can accept the new way of doing things can

Survive the next era

Nobunaga taught us this at Nagashino.

The times always quietly change the rules.

Those who realize this and take action will survive.

▶ Topic 5 Summary: What you can learn from this chapter

- The Battle of Nagashino was a turning point in tactics, as the cavalry was defeated by a triple-barreled gunfire.

- The Oda and Tokugawa forces took advantage of the terrain and fences to fire efficiently while defending.

- The Takeda army's traditional tactics (charge) were no match for the new technology.

- It was a battle that called into question the ability to adapt to change, something that is relevant to modern society.

6. [Nobunaga's Nanban culture and Christian diplomacy]

The strategy of "Tenka Fubu" (unifying power in the world) that incorporated foreign cultures and turned them into weapons

Oda Nobunaga first met Christian missionaries

Late 1550s.

What they brought

"The Word of God" - but it wasn't just that.

What Nobunaga focused on was

They have the "weapons" and "information" behind them.

Brought in by Portuguese merchants

Guns, gunpowder, navigation, foreign maps and architectural techniques.

These were truly unknown "powers of the future."

Nobunaga was not afraid of that.

Instead, I immediately decided to use it .

Instead of using "religion" to govern,

Religion brings

Focusing on "technology" and "economy"

If you think about it that way, the reason he burned down Enryaku-ji Temple on Mount Hiei is also

There is one thread that runs through it.

Mount Hiei, which had warrior monks and a say in politics,

To Nobunaga at the time, it was an "inefficient and outdated authority."

Nobunaga ruthlessly eliminated anyone who differed from his ideals.

On the other hand, missionaries were given the "freedom to preach,"

He protected churches and Nanban-style architecture.

It is not so much an understanding of faith,

Perhaps it was a sign of tolerance for the "import of new values."

In this way, Nobunaga

He viewed culture, religion, and weapons as "strategic tools."

In order to realize his ideal of "Tenka Fubu" (Unifying the World with Military Power),

He calmly accepted whatever came his way and sometimes ruthlessly discarded it.

That was the "determination to move forward with the times" of the man named Oda Nobunaga.

The ability to discern what is useful, rather than what one believes in.

This may have been Nobunaga's true weapon.

▶ Topic 6 Summary: What you can learn from this chapter

- Rather than spreading Christianity, Nobunaga

He focused on the weapons, information, and economy behind it.

- The burning of Mount Hiei was a "blade of reason" against old religious authority

- Without excluding different cultures,

Nobunaga's strength was his ability to flexibly use things to achieve his ideals

- The cool-headed approach of viewing culture as a "strategy" rather than a "faith"

It became the driving force behind a new era

7. What was the Honnoji Incident? The reason for Akechi Mitsuhide's rebellion

Understanding "Why did they kill Nobunaga?" from a modern perspective

The day started very quietly.

Early morning on June 2, 1582. Honnoji Temple, Kyoto.

Oda Nobunaga, along with only a few retainers,

He is reportedly resting peacefully.

The silence was broken by the army of his vassal, Akechi Mitsuhide.

They completely surrounded Nobunaga's lodgings, set fire to them, and then attacked them.

Why did Mitsuhide kill Nobunaga, his lord and benefactor?

Even today, this incident is said to be "the greatest mystery in Japanese history."

There are various theories:

Personal grudge against humiliating treatment.

A backlash against Nobunaga's radical religious policies.

There is a theory that this was a conspiracy involving Toyotomi Hideyoshi and the Imperial Court.

Or was it an ambition for the "royal politics" that Mitsuhide himself idealized?

None of this can be said to be the complete truth.

And what's even more strange is--

Nobunaga's "body" has never been found .

Honnoji Temple engulfed in flames.

Eventually, the building burned down and Nobunaga disappeared in a puff of smoke.

The report that "the head was not found"

From that time on, he traveled all over the Sengoku period.

That's why people still think this way.

"Is he really dead?"

"Could it be that he survived somewhere?"

In history textbooks, it is simply written as "Akechi Mitsuhide's rebellion."

But behind this was the collapse of the "overwhelming presence" of Oda Nobunaga .

It was too abrupt and incomplete,

That's why it's so exciting for so many people.

The strongest man was struck down at his weakest moment.

That is the irony of history,

This may have been the event that forever cemented Nobunaga's mystique.

▶ Topic 7 Summary: What you can learn from this chapter

- The Honnoji Incident was a sudden rebellion by Akechi Mitsuhide, a vassal of Nobunaga.

- There are many theories about the motive, and the truth is still unknown.

- The mystery surrounding Nobunaga's death deepened when his body was never found.

- The more powerful an entity is, the more its "end" will be remembered by people.

8. [The Rise of Toyotomi Hideyoshi and the Battle of Yamazaki]

The essence of "action and timing" in making instant decisions amidst chaos

June 1582, the Honnoji Incident

The news that Nobunaga had been killed by Akechi Mitsuhide reached

To Toyotomi Hideyoshi, who was facing off against the Mori clan in the Chugoku region,

It was delivered by a courier to inform of the emergency.

Normally, we would make peace with the enemy, reorganize the military, and plan our movements.

It would take weeks of preparation.

However, Hideyoshi made an immediate decision on the spot.

"The enemy is at Honnoji"

Already in his mind,

Maybe he could see what would happen next.

Hideyoshi quickly concluded a peace treaty with the Mori clan,

Move your troops eastward,

It only takes a few days to reach Yamazaki, Kyoto.

Just 13 days later ,

A fierce clash with Akechi Mitsuhide's army at Yamazaki.

The victory was overwhelming, and Mitsuhide lost his life after being defeated.

They did not "take over the world."

Hideyoshi was the one who "first filled the void in the country."

His accomplishments go beyond tactics and bravery.

Read the situation, convince your allies, make peace with the enemy,

It was a "power that moved the whole" that even drew public opinion to its side.

It's truly the "Sengoku period version of business speed."

The qualities needed for modern leaders

This was embodied more than 400 years ago in

The man was Toyotomi Hideyoshi.

Judgment comes before information.

Those who take action make history.

▶ Topic 8 Summary: What you can learn from this chapter

- After the Honnoji Incident, Hideyoshi made a sudden decision to move his army eastward.

- The extraordinary speed of defeating Akechi Mitsuhide at Yamazaki in just 13 days

- The phrase "The enemy is at Honnoji"

Proof that he was already "reading the future"

- Tactics, negotiation, strategy, winning people's hearts and minds

You can see the greatness of Hideyoshi, who took over an era with his comprehensive strength.

9. The Battle of Shizugatake and Toshiie Maeda's defection

The power to motivate people and gain their trust - the true essence of Hideyoshi, the "people-pleaser"

In 1583, after the death of Oda Nobunaga, the struggle for succession began.

The time for a showdown has finally come.

Within the Oda clan, Shibata Katsuie supported Nobunaga's third son, Nobutaka,

He inherited Nobunaga's will and is already the "next ruler of Japan."

He faced off against Toyotomi Hideyoshi, who was gaining prominence.

The setting is Shizugatake in Omi.

Here, the "power of belief" and "complexity of human beings" that remain in the history of the Warring States period are

A packed battle will unfold.

On the eve of the battle, Maeda Toshiie, who was on Katsuie's side...

This general was originally a close friend of Hideyoshi and was an old acquaintance.

It is said that he was conflicted about fighting on Katsuie's side.

And immediately after the outbreak of war, Maeda Toshiie suddenly

He switched sides to Hideyoshi .

The tide of the battle suddenly turned, and Shibata's army collapsed and was defeated.

This means that

Hideyoshi gained complete control of the Oda clan .

However, there is another side to this "turning over."

Before Toshiie switched sides,

Hideyoshi is said to have told him:

"If you can't decide between the two, that's fine.

But when the day comes when you return, I will welcome you with a smile."

This is not just a strategy.

"Don't blame people, just believe in them and wait."

It was a manifestation of Hideyoshi's typical human strength.

Maeda Toshiie then

He became one of Hideyoshi's closest aides throughout his life,

He later played an active role as a mediator between Tokugawa Ieyasu and the Tokugawa shogunate.

The victory at Shizugatake could not be won by military force alone.

It has the power to move people's hearts and restore trust.

It was a born victory.

Even if you are betrayed, believe.

The courage to welcome people rather than judge them will change the future.

▶ Topic 9 Summary: What you can learn from this chapter

- The Battle of Shizugatake was a decisive battle between Shibata Katsuie and Hideyoshi over the succession of Nobunaga.

- Maeda Toshiie defected during the war, which had a major impact on the outcome of the war

- Hideyoshi did not blame Toshiie, but rather welcomed him with the determination to "trust and wait."

- Victory in the Warring States period required the "power to motivate people" more than tactics

10. [The ideals of the Toyotomi government embodied in Jurakudai and Osaka Castle]

Politics, architectural beauty, messages to the people... A look into the thoughts of the rulers of Japan

After Hideyoshi unified the country, the first thing he did was to build castles.

The battlefields of the past are no longer filled with blood and smoke,

Stone walls and castle walls are rising, embodying the ideal .

In Kyoto, there is Jurakudai.

And then,

For some reason, he began building a huge castle in a place a little distance away called "Osaka."

So why wasn't it Kyoto?

The answer lies in the "age of water and logistics" that Hideyoshi envisioned.

At that time, Osaka was a key point for water transportation, using the sea and rivers.

From the Setouchi to Edo, Kyushu, and even ships arriving on the Nanban trade route,

It was an "economic crossroads" where all kinds of goods and people gathered.

In other words, Osaka Castle is not just a military base.

"We can control the movement of the entire country of Japan from here."

As a "central management center" that integrates politics, economics, and diplomacy

It was conceived.

Furthermore, the beauty of Osaka Castle's structure was breathtaking.

Gilded roof tiles, black lacquered doors, and a magnificent castle tower...

What is embodied in this is the idea of "politics that gives the people peace of mind and pride."

If Nobunaga once ruled through fear,

Hideyoshi chose the path of "moving hearts by showing."

A castle is a symbol of military power,

It was also a message from the ruler of the country .

The reason why we chose Osaka, overlooking the river and the sea, rather than the center of Kyoto,

Perhaps it was the gaze of a leader looking to the future .

A castle is the heart of a country.

And the sea and rivers were its veins.

Hideyoshi understood this earlier than anyone else.

▶ Topic 10 Summary: What you can learn from this chapter

- Jurakudai was the symbol of the government in Kyoto, and Osaka Castle was the central base for controlling the entire country.

- The reason for choosing Osaka was its "economic and logistics network that makes use of water transportation."

- The splendor of Osaka Castle was also intended to have a psychological effect of instilling a sense of pride and security in the people.

- Hideyoshi was already a national designer who envisioned a "unified Japan."

11. [Tokugawa Ieyasu's Battle of Sekigahara and the Beginning of the Edo Shogunate]

The quiet revolutionary who created the "system" to end war

1600, Battle of Sekigahara

Tokugawa Ieyasu, who won this decisive battle,

Eventually, he will become Japan's new leader.

You will be on the front stage of history.

However, what Ieyasu really accomplished was

It wasn't a victory in battle.

How to create an era without war

Ieyasu answered this question not with "power" but with "systems."

In 1603, Ieyasu established the Edo Shogunate.

We will continue to establish systems to govern without conflict.

For example, sankin koutai (alternate attendance) .

This was a system in which feudal lords from all over the country would travel back and forth between Edo and their own territories on a yearly basis.

By leaving his family behind in Edo,

This had the effect of preventing rebellions from occurring .

In addition, the five major arteries known as the five highways were developed throughout Japan,

Safe movement of people, goods, and information

We have created a "connected Japan."

Furthermore, the unification of the monetary system ,

The division of roles between samurai, farmers, and townspeople was established,

Everyone has their own role to play and can live in peace.

He drew up a "blueprint for society."

And in Ieyasu's peace-making,

One thing we must not forget is the existence of ``education.''

During the Edo period, terakoya schools spread throughout the country.

Not only samurai, but also townspeople and farmer children

I started learning how to read, write, and use an abacus .

Thanks to this educational culture,

Japan grew into a country with a very high literacy rate among the general public .

In fact, it is said that the literacy rate of the common people in the late Edo period was about 50-70% .

It was one of the best in the world at the time.

By the way--

Before the French Revolution, the literacy rate in France was approximately less than 30%.

Even in the UK, it is said to be around 50%.

Japan's "ability to learn" was at a level that amazed the world .

"Learning has the power to change the future"

Such values,

The things that were already alive among the common people in this era were

This may have become the "true strength" of the country of Japan.

The city of Edo that Ieyasu chose was also

It wasn't just a political base.

They filled in the marshes, dug rivers, improved water transportation, and divided the towns.

The aim was to create a city that would support a "world without war."

It was not the sword but the "system" that ended the war.

It was not military force but "learning" that built peace.

▶ Topic 11 Summary: What you can learn from this chapter

- Tokugawa Ieyasu established postwar Japan through "systems" and "urban planning"

- Sankin-kotai (alternate attendance system), the Five Highways, the monetary system, and terakoya schools became the foundations of a "society without war."

- Educating the common people increased literacy rates, leading to cultural and economic development.

- The city of Edo was the heart of a society that suppressed conflict and supported a safe and secure life.

12. [Winter and Summer Campaigns of Osaka and the End of Sanada Yukimura]

The final red flames lit by a "man of righteousness" and the end of the Toyotomi clan

1614 - The final battle of the Sengoku period, the Siege of Osaka, began.

Participating in this battle were

This is Sanada Yukimura, a military commander who was known as "the greatest warrior in Japan."

At this time, Tokugawa Ieyasu was already reigning as the ruler of Japan.

The Toyotomi clan was on the verge of losing its former glory.

Nevertheless, Yukimura, as someone who had once been indebted to Hideyoshi,

He stood up for righteousness .

Osaka Castle's defense line, "Sanadamaru."

This is a unique fortress built by Yukimura.

It was a crystallization of military strategy and wisdom that caused great trouble even for the Tokugawa army.

And the following year, in 1615, during the "Summer Campaign"

Yukimura personally led the charge towards Tokugawa Ieyasu's main camp.

Clad in red armor, he was the very symbol of burning righteousness .

Eventually, he is killed and his life comes to an end.

However, his name and way of life are known to Tokugawa Ieyasu.

"If that man had been on our side, we would have taken over the world."

It had such a strong presence that it was hard to describe.

It's not about winning,

The way of life is to "use your life for what you believe in"

It continues to move the hearts of people in future generations.

He believed in his own justice until the very end.

Even if it is not rewarded, people who have something they want to protect are beautiful.

▶ Topic 12 Summary: What you can learn from this chapter

- The Battle of Osaka was the final battle between the Toyotomi and Tokugawa clans.

- Sanada Yukimura, determined to uphold his sense of duty and justice, chose to fight on the side of the weaker side.

- Sanadamaru was a strategic fort built by Yukimura that caused trouble for the Tokugawa army.

- Yukimura's life was one of following the path he believed in.

It continues to move people's hearts today

13. [260 years of peace and the shogunate system established by Ieyasu]

The political strategy that led from the end of the Warring States period to a time of peace

After Tokugawa Ieyasu established the shogunate in Edo,

Japan has been in the business for about 260 years.

We will continue to live in a "peaceful world" without major wars.

Ieyasu took over the country through military force,

What really needs to be evaluated is

The fact that they left behind a "social system that avoids conflict" for future generations .

For example, "sankin-kotai" and "daimyo control"

Prevent feudal lords from raising armies on their own

It has become a “psychological and economic deterrent.”

The development of transportation centered on the "Five Highways"

The development of the three capitals of Edo, Osaka, and Kyoto

It has created a flow of people and goods across the country, revitalizing the economy and culture .

In terms of education, "terakoya" (temple schools) and "hanko" (domain schools) became widespread.

Children of townspeople and farmers

I started learning how to read, write, and use an abacus .

This expansion of learning

Eventually , ukiyo-e, haiku, Japanese mathematics, and Japanese classical literature

It will become the foundation for culture to flourish.

The shogunate also stabilized agriculture, and through the "Five-Man Group System" and "Land Surveys,"

They also established a system to manage taxes and maintain order in the village.

In this way, during the Edo period, not only samurai

Towards a society where townspeople, farmers and craftsmen can live with a place of their own

It will change.

The era of crossing swords is over,

We live in an age where words, order, and learning move people .

It started slowly.

True peace is not the absence of war,

There is a system in place that allows everyone to live in peace.

▶ Topic 13 Summary: What you can learn from this chapter

- The Tokugawa Shogunate maintained peace for 260 years not only through military force but also through its "systems."

- Policies such as alternate attendance, roads, currency, and temple schools supported people's lives

- Townspeople culture and learning spread, and Japan's unique culture blossomed.

- A chapter that makes us realize that peace is also a "system to protect people's hearts"

14. [Date Masamune's diplomacy and the dream of unifying Tohoku]

One-Eyed Dragon's grand vision and ambitions for Japan and the world

"One-eyed Dragon"

This is the nickname that comes to mind for many people when they hear the name Date Masamune.

But behind these words,

The pain of losing one eye in childhood ,

Still, I continued to look forward

It was filled with the indomitable spirit of the young warrior .

Masamune inherited the family headship when he was only 18 years old.

His father, Terumune, was kidnapped by the enemy right before his eyes.

After trying to rescue

It was a journey that carried the tragic memory of my father firing his gun .

The Tohoku region at that time

Oshu was the very edge of the Warring States period, where small countries fought for power .

Mogami Yoshimitsu, Satake Yoshinobu, the Ashina clan, the Soma clan, Uesugi Kagekatsu...

Powerful forces are intertwined,

Masamune expanded his territory while surviving each battle .

In battle, they excel at surprise attacks and night attacks,

Its agility and boldness are just like that of a dragon.

Especially in the Battle of Suriagehara ,

He achieved a brilliant victory over the Uesugi army.

He became famous as the "Conqueror of Oshu."

However, at that moment――

Promoting national unification

Due to the "Sobujirei" order from Toyotomi Hideyoshi ,

Masamune's advance in the Tohoku region was stopped,

I will have to bow my head in disappointment.

Masamune then went to Kyoto, clad in black lacquered Nanban armor ,

As an apology for being late

He shows his resolve to offer up his own neck.

Such "showy negotiation skills" and courage are also

It's one of his charms.

Eventually, the era of Tokugawa Ieyasu arrived.

Masamune kept a good distance from Ieyasu,

Even under the Edo Shogunate , the Sendai Domain managed to survive .

However, Masamune's ambitions did not end at home.

Keicho Embassy to Europe

He sent Hasekura Tsunenaga to Rome ,

Strived for trade and diplomacy with Spain

It was a huge international project.

Why did he look across the sea?

This is probably because they were confined to the central government (Kyoto or Edo),

This may have been his final attempt to entrust the project overseas.

Date Masamune――

In the Tohoku region, far from the center,

"Dreams are the only thing that no one can stop," he continued to believe.

He was a lone Sengoku warlord.

Even though he only had one eye, he was seeing the "world."

At the end of the Warring States period,

The story of a man who dreamed of the future still gives us courage today.

▶ Topic 14 Summary: What you can learn from this chapter

- Date Masamune was a regional hero who continued to fight in Oshu (Tohoku)

- By bowing to Toyotomi Hideyoshi,

He was also a realist who chose to survive.

- He sent Hasekura Tsunenaga to Rome,

He had a global perspective

- Even if you are far from the center,

A person who teaches us that there are no limits to our ambitions and visions

15. [Sea and ship infrastructure strategies that supported the Sengoku period]

Logistics, water transport, and port towns: the hidden history of the Warring States period

When we think of the Sengoku period,

We tend to focus on stories about "military commanders" and "battles."

But those who truly conquered the world,

He knew the power of the sea and ships .

At that time, there were no trains or cars in Japan.

The land roads are rough, with mountains and rivers blocking the way.

In the midst of all this,

A means to transport large amounts of troops and supplies quickly and safely

It was a "ship."

In other words, "the sea was a highway during the Sengoku period ."

The one who controls this "Water Way"

It is no exaggeration to say that they control both the economy and the military.

In fact, Oda Nobunaga controlled the water transportation on Lake Biwa,

Toyotomi Hideyoshi was called Osaka

It was based at the crossroads of rivers and the sea .

Later, Tokugawa Ieyasu also

When developing Edo , the city was designed based on the "waterways."

Furthermore, "port towns" also played an important role.

Sakai, Hakata, Tsuruga, Onomichi, etc.

Where ships gather , merchants, craftsmen, and culture flourish .

Not only things but information and ideas flowed in.

Thus, the victors of the Warring States period

They valued the "invisible battlefield = infrastructure."

And this continues to the present day.

The roads, ports, railways, and logistics networks that we use today...

These also date back to the Sengoku period.

The wisdom of our ancestors who have continued to think about "how to move and how to live"

It lives by changing its form.

The outcome of the battle is decided before the sound of blades is heard.

It's already decided.

Those who have mastered the "path" and the "flow" are the ones who

It really moved the country.

▶ Topic 15 Summary: What you can learn from this chapter

- Ships and waterways were the main means of logistics during the Sengoku period

- Port towns became hubs for goods and information, and culture and the economy flourished.

- Nobunaga, Hideyoshi, and Ieyasu were also well aware of the importance of water transportation and infrastructure.

- The infrastructure strategy remains unchanged to this day, supporting the backbone of Japanese society.

16. The Role of Women and Family in the Warring States Period

Oichi, Nene, Senhime... The decisions and resolve of the "mothers" and "wives" of Sengoku warlords

It's not just men who leave their mark on the history of the Warring States period.

Behind the scenes, they protected their homes, sustained their lives, and sometimes even influenced politics.

It teaches us what "strength" is,

There were women's stories .

Oichi: A life torn between being a "brother" and a "husband"

Oichi was born as the younger sister of Oda Nobunaga.

By marrying Azai Nagamasa

It became the key to the alliance between the Oda and Azai clans .

However, Nobunaga and Nagamasa later became enemies.

When the Asai clan was destroyed,

Oichi is forced to make the decision to escape the castle in order to protect her daughters .

He remained with Nagamasa until the end and gave his life.

Oichi's life

"To protect the family, we send off our loved ones"

It was full of ultimate choices.

▶ Nene: A pillar of support who watched over the country as Hideyoshi's wife

Nene (Kita no Mandokoro) was Toyotomi Hideyoshi's lawful wife.

Her husband rose from a farmer to become the most powerful man in Japan.

She was a woman who supported me wholeheartedly .

The bond between the two is said to be a marriage of love, not a marriage of convenience.

However, as Hideyoshi rose to the pinnacle of power,

Issues with concubines and children, conflicts with vassals...

Nene faces many challenges.

Even so, Nene guided her vassals through correspondence ,

He later became a monk and devoted himself to providing relief to the common people of Kyoto .

Even after the war ended, he continued to light the hearts of the people.

▶ Senhime - The princess who survived the fire and found a new smile

Senhime was the granddaughter of Tokugawa Ieyasu and the wife of Toyotomi Hideyori.

At the age of just seven, she was married off to Osaka Castle as a political tool.

However, with Hideyori's death, the Summer Siege of Osaka came to an end.

As the castle burns down, Senhime is rescued,

The loss of her loved ones and family left the girl with deep wounds in her heart.

However , after remarrying, she raised a child as a foster mother .

Build a temple,

We are committed to creating places for women and children to learn and live .

The story of Senhime is

It teaches us the "power of regeneration" to rebuild our lives after loss .

Even without holding a sword, he made a decision that risked his life.

And at the end of the war

There were women who chose to live.

▶ Topic 16 Summary: What you can learn from this chapter

- Women in the Sengoku period were deeply involved in politics, family, and the fate of war.

- Oichi made a life-threatening decision, being caught between her family and her home.

- Nene lived a life of "spiritual support" in a time without war.

- Even after her loss, Senhime returned to life to heal others.

- "Strength" is not just about fighting, but also about "the courage to choose for someone else"

17. Life and Culture of the Sengoku Period: Tea Ceremony, Clothing, and Meals

The end of the war and the emergence of a new aesthetic sense in the Japanese heart from the "silence"

The end of the Warring States period

The days of crossing swords have quieted down,

People are finally able to live

I can now turn my eyes.

Plowing the fields, preparing miso paste, holding children, and sitting around the fire.

While someone is fighting,

Someone was continuing to maintain their daily routine .

And then――with the war receding,

Calmness began to return to my mind.

It is from this silence that Japan has developed its own unique culture .

▶ A time to calm the mind, born from the tea ceremony

Simply boil water, prepare the tea, and offer a bowl to the other person.

The military commanders found solace in the world of tea ceremony.

Simplicity over luxury, beauty of manners over efficiency.

For a cup of tea,

Reflecting the seasons, with heartfelt care, and valuing tranquility.

It is precisely because it is an era without conflict,

It was also a path of the heart that was nurtured .

Zen philosophy: The importance of cherishing "nothingness"

Zen spread among the samurai.

The teaching is,

It was about eliminating waste, streamlining, and finding truth in silence .

Show your actions rather than speak with words.

Finding the essence in silence, not noise.

Being empty is not a weakness, it is a strength.

Such values took root as the spiritual pillar of the samurai.

▶ Wabi-sabi, the aesthetic of the Japanese spirit

Finding beauty in old vessels.

Even as the flowers wither, I feel the lingering traces of life.

What you will find there is,

It was a gaze that focused on the "deep beauty that resides in imperfection."

It will soon

This became the unique Japanese aesthetic sense known as "wabi-sabi."

It flows into all cultures: architecture, gardens, calligraphy, waka poetry,

It still lives on today as a love for what is "missing."

A culture that finally began to emerge in a world without war.

And that culture is

It's not about "what to have,"

It fostered a spirituality that asks, "How should I be?"

In this silence, the Japanese have developed "strength of mind."

That strength is what the world is now

This may be the "Japaneseness" that I respect the most.

▶ Topic 17 Summary: What you can learn from this chapter

- With the end of the war, people began to seek "spiritual richness."

- The tea ceremony was a "spiritual etiquette" that valued quietness and politeness

- The Zen philosophy of "order" and "respect for silence" took root among the samurai as a strength

- Wabi-sabi is a uniquely Japanese sensibility that can be proud of around the world: "finding beauty in imperfection"

- It is because of peace that the Japanese have been able to have a "culture of becoming strong in spirit"

[Epilogue: To you who live in an era of change]

The Sengoku period - that is,

It was a time when Japan underwent a major transformation in just 60 years .

Changes come one after another.

Yesterday's common sense is no longer valid today.

In an age where everyone is being questioned about how they live their lives and there are no right answers,

The warlords asked themselves, "What can we do to bring about a better era?"

I was thinking about it seriously.

The emergence of firearms, the expansion of diplomacy, and dealing with religion.

Even when what you believe in wavers,

They lived their lives constantly "updating" their way of thinking.

This attitude is what children living today need.

Isn't this the true value we should learn from history ?

There is anxiety in every era.

However, we must not be afraid of change, but move forward with flexibility and courage .

That will be the power to open up the future .

The people of the Sengoku period will teach us.

The times are always changing.

But the desire to "be better"

It never changes, no matter the era.

The story of these 60 years

I sincerely hope that this will become a ``map of how to live'' within you.

This historical experience journey,

I hope this will be a quiet guidepost that will accompany you through your life from now on.

19. [Understand the Sengoku period at a glance! Character relationships, maps, and timelines]

Parents and children can look back together! Learn about "60 years of changes" through illustrations

To you who have read this far,

We have prepared a map to help you "travel again" through these turbulent 60 years .

▶ Character relationships chart reveals connections

What is the relationship between Oda Nobunaga and Akechi Mitsuhide?

What is the connection between Hideyoshi and Nene, and Ieyasu and Senhime?

Allies and enemies, family and politics...

You can visually understand the relationships between people.

|

|

|

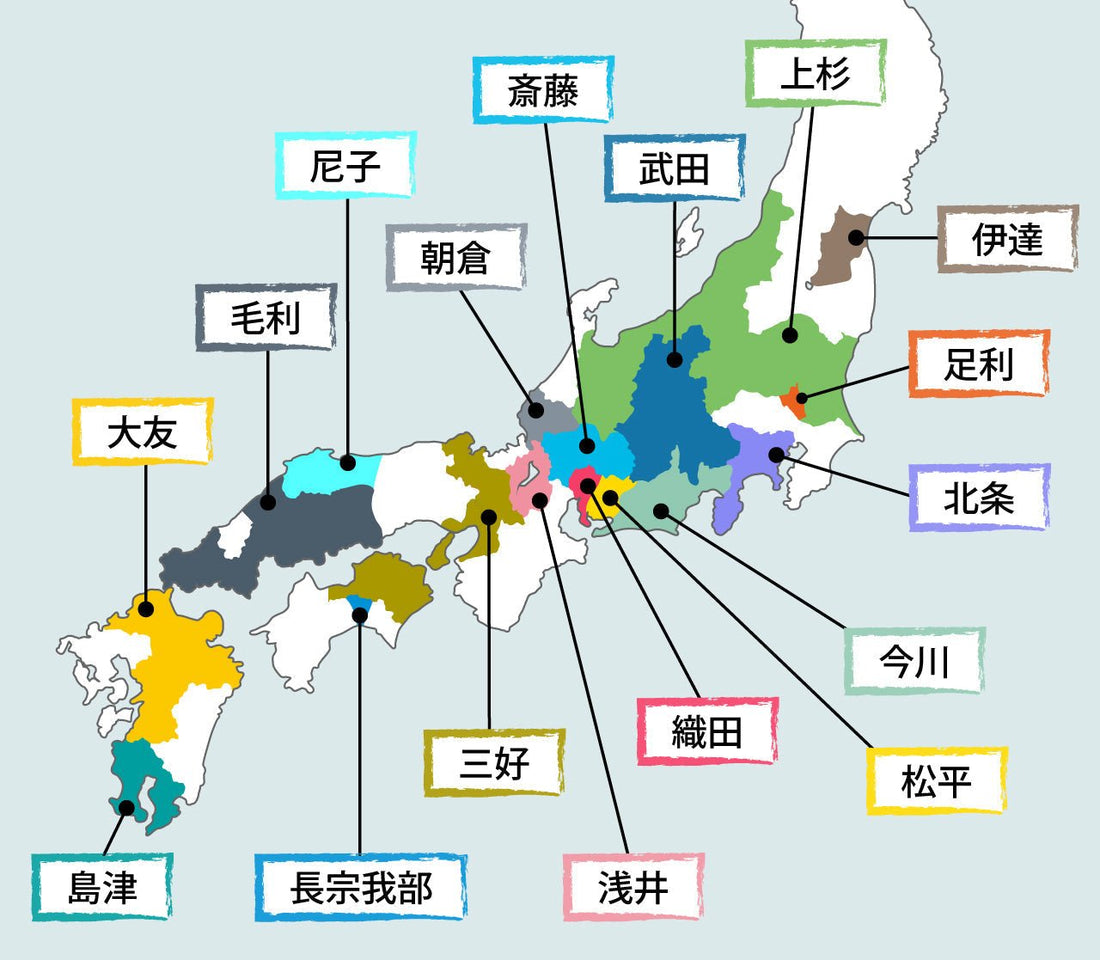

▶ The Sengoku map brings the geography of the era to life

Takeda of Kai, Uesugi of Echigo, Nobunaga of Owari, Shimazu of Kyushu...

Who was fighting where?

The east-west movement, key transportation points, and castle locations are all clearly visible.

▶ A timeline showing "60 years of changes"

1560: Battle of Okehazama (Rise of Nobunaga)

1575: Battle of Nagashino (gun tactics)

1582: Honnoji Incident (Death of Nobunaga)

1600: Battle of Sekigahara (Ieyasu's victory)

1615: Siege of Osaka (end of the Toyotomi clan)

--By knowing this "line," you can connect the dots of knowledge.

Learning is moving from "understanding" to "feeling."

And it will change into something that can be used.

This illustration part is

It will be a treasure trove of memories that parents and children can look back on together and that will spark conversation .

Please make use of it.

A map makes travelling more enjoyable.

With a correlation chart and timeline, history is more memorable.

|

|

|

|

|

|

|

|

|