豊臣秀吉 特集

豊臣秀吉 の生き様・人物像を知ろう

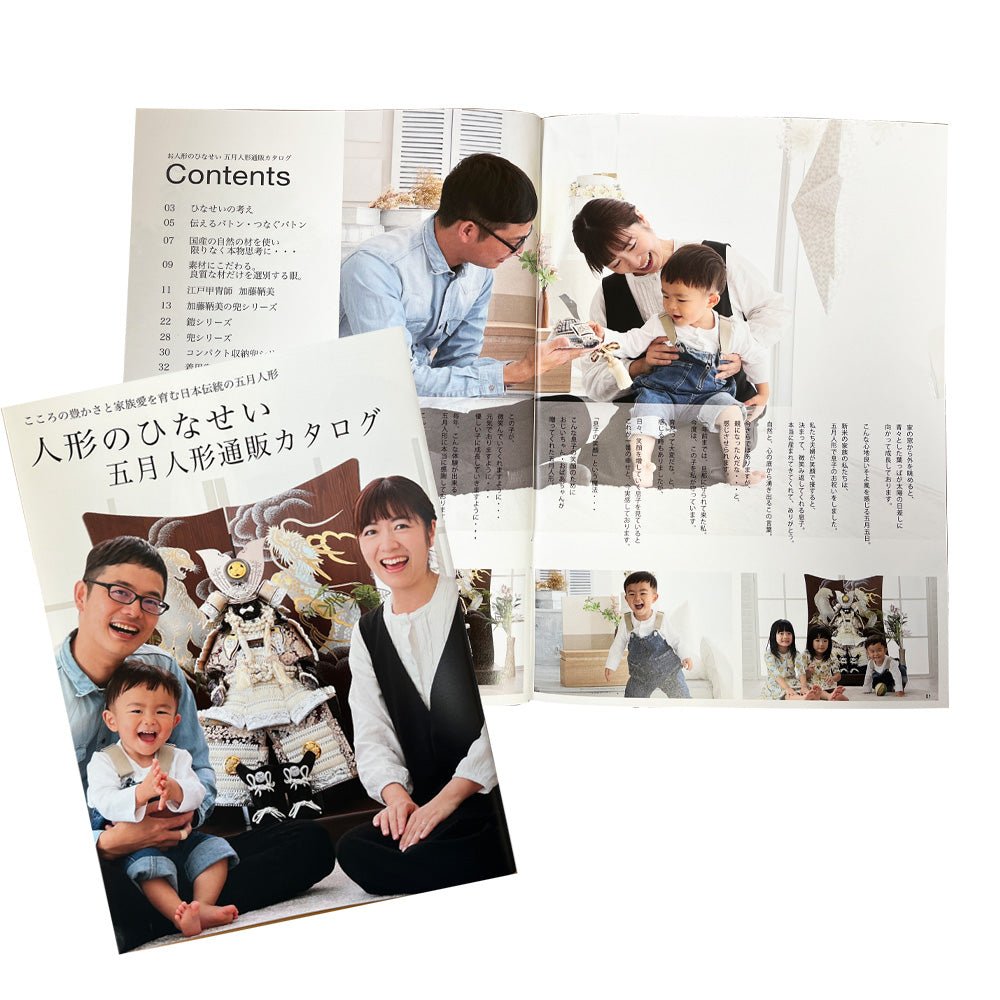

--- 目次 ---

クリックするとジャンプします

1. 五月人形・兜飾りを飾る意味とは?

豊臣秀吉に学ぶ「知恵と努力の精神」

五月人形や兜飾りは、

子どもの健やかな成長と強さを願う伝統文化です。

その中でも、「豊臣秀吉の兜」は、

戦国時代を知略で生き抜いた

武将の精神を象徴するものとして人気があります。

天下統一を成し遂げた秀吉の物語は、

「努力と知恵が道を切り開く」という

大切な教訓を伝えてくれます。

2. 豊臣秀吉の生涯

農民から天下統一を果たした英雄

五月人形・兜飾りで伝えたい成功の物語

豊臣秀吉は、

農民の出身ながらも織田信長の家臣として活躍し、

ついには天下統一を果たしました。

「身分や出自に関係なく、

努力と知恵で夢をつかめる」という

彼の生き方は、現代にも通じるものがあります。

五月人形や兜飾りとして秀吉の兜を飾ることで、

「挑戦する勇気と知恵を育む」という

願いを込めることができます。

3. 「鳴かぬなら

鳴かせてみせようホトトギス」

豊臣秀吉の知略を象徴する兜飾り

「鳴かぬなら鳴かせてみせようホトトギス」

この言葉は、

豊臣秀吉の柔軟な発想と知恵を表す名言です。

彼はどんな状況でも「どうすれば解決できるか?」を考え、

工夫することで道を切り開きました。

秀吉の兜を飾ることは、

お子さまに「知恵と工夫で未来を切り開く力」を

授けることにつながります。

4. 大阪城と天下統一の象徴

五月人形に込められた

「勝利と繁栄」の精神

1583年、豊臣秀吉は

天下統一の象徴として大阪城を築城しました。

大阪城は、「大きな夢を持ち、

それを実現する力」の象徴でもあります。

五月人形の兜飾りは、

お子さまに「勝利をつかむ強い心と夢を叶える力」を

育むための大切なアイテムです。

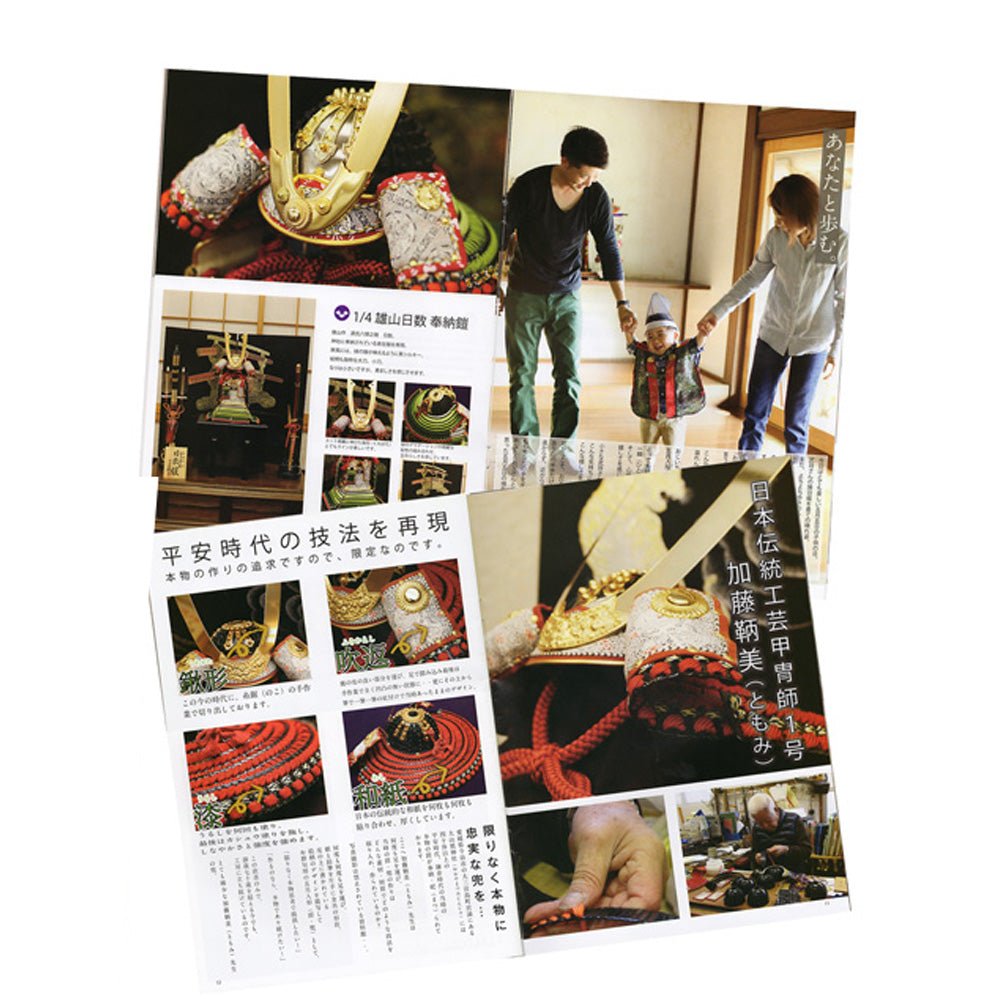

5. 豊臣秀吉の兜の特徴

日輪前立の意味

兜鎧飾りでお子さまの未来を照らす

豊臣秀吉の兜は、

「日輪前立(にちりんまえだて)」が特徴です。

これは

「太陽のように天下を照らす存在になりたい」という

秀吉の願いが込められたもの。

兜飾りとして飾ることで、お子さまに

「夢を持ち、力強く成長してほしい」という

願いを込められます。

6. まとめ|豊臣秀吉の精神をお子さまへ

五月人形・兜飾りを選ぶべき理由

豊臣秀吉の人生は、

「努力と知恵で道を切り開く力」の

大切さを教えてくれます。

・夢を諦めず挑戦する力

・困難を乗り越える知恵

・勝利をつかむ強い心

これらを、お子さまへ伝えるために

豊臣秀吉の兜を五月人形として飾りませんか?

お名前旗

- 選択結果を選ぶと、ページが全面的に更新されます。

- 新しいウィンドウで開きます。