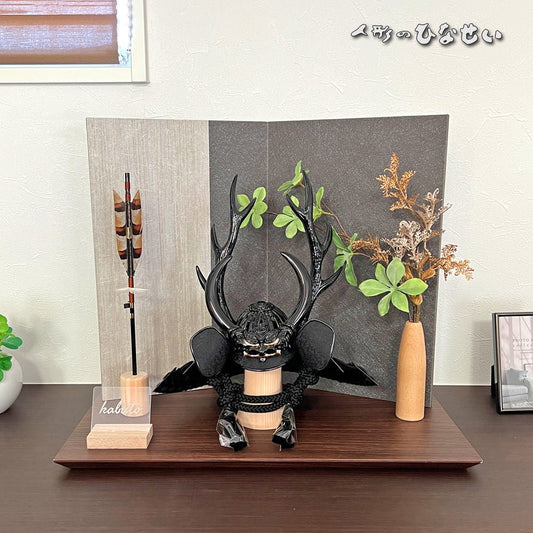

本多忠勝 特集

本多忠勝 五月人形 生き様 人物像 生涯

クリックするとジャンプします

-

1. 本多忠勝の生まれは戦国時代の荒波

初節句に!五月人形と兜鎧飾り

-

2. 本多忠勝の有名な戦さと功績

名将の伝説|五月人形 兜鎧飾り

-

3. 徳川家康の四天王 本多忠勝の忠誠と勇気

象徴する|五月人形 兜鎧飾り

-

4. 本多忠勝の兜鎧飾りの呪術的意味

歴史と伝説の装飾|初節句の五月人形

-

5. 武将 本多忠勝の勇敢さと人柄

初節句のお祝い端午の節句飾り

-

6. 五月人形の兜鎧飾りとしての本多忠勝

歴史に刻まれる武将の生き様

-

7. 参考まで|徳川家康の四天王本多忠勝

信頼と功績が評価された名将

1. 本多忠勝の生まれは戦国時代の荒波

戦乱が絶えなかった戦国時代。

本多忠勝(ほんだ ただかつ)は

この厳しい時代に生まれました。

徳川家康(とくがわ いえやす)の右腕として、

忠勝は数えきれない戦場で

「無敗」を誇り続けました。

その強さだけでなく、忠勝が人々に慕われた理由は、

「仲間を見捨てず、最後まで共に戦う姿勢」

にありました。

初節句に忠勝の五月人形を飾ることは、

お子さまに

“絆を大切にし、周りから信頼される人”に

成長してほしいという願いを込めるものです。

2. 本多忠勝の有名な戦いと伝説

戦場を駆け抜けた名将

忠勝は「無敵の槍(やり)」と呼ばれるほど、

戦場で圧倒的な力を発揮しました。

しかし、ただ強いだけの武将ではありません。

忠勝が最も大切にしていたのは、

部下や味方との“信頼”です。

どんな危機に陥っても

「忠勝がいるなら大丈夫だ」と仲間たちは安心し、

その信頼が一致団結を生み、

数々の勝利へと導き出していたのです。

そんな忠勝の生き様は、お子さまに

「信頼される人になってほしい」という

大切なメッセージを伝えてくれるでしょう。

3. 徳川家康が語る本多忠勝の人望

家康を支えた四天王の中でも際立つ存在

徳川家康は、忠勝のことをこう語っています。

「忠勝がいなければ、

私は天下を取れなかっただろう」

これは、忠勝が常に家康の身を守り、

命を賭けて家康の夢を

支え続けたからこその言葉です。

忠勝の勇猛さと信頼は敵にも知れ渡り、

「あの槍に近づけば命はない」と恐れられていました。

そんな忠勝の兜鎧飾りは、

お子さまに

「周囲から信頼されるリーダーになってほしい」という

願いを込めることができます。

4. 本多忠勝の兜飾りに秘められた“術”

命を守り抜く強い意志

忠勝が戦場で身につけていた

兜(かぶと)や鎧(よろい)には、

特別な“術”が込められていました。

戦の中で亡くなった者たちの魂を慰めるために、

忠勝は巨大な数珠(じゅず)を身につけていました。

それは、命の重さを理解し、

戦場でも無駄な犠牲を出さないという

信念の現れです。

忠勝の五月人形は、命を大切にし、

仲間を守る強さを象徴するものです。

5. 本多忠勝の人柄

心に刻まれる“優しさと強さ”

忠勝は戦場では勇猛果敢でしたが、

家族や仲間には驚くほど思いやり深い人物でした。

部下たちに対して

「絶対に無駄な犠牲は出さない」と誓い、

どんな時でも冷静に状況を見極めていました。

だからこそ、彼の周りにはいつも人が集まり、

忠勝のために命を懸けて

戦おうとする部下が後を絶たなかったのです。

初節句に忠勝の五月人形を贈ることは、

「仲間を大切にし、強く優しい人になってほしい」という

親御さんの願いをお子さまに伝えることになります。

6. 五月人形としての本多忠勝

未来への希望を込めて

本多忠勝の五月人形は、

「どんな困難にも負けない強さ」と

「人を思いやる心」を象徴しています。

初節句のお祝いとして、

お子さまの未来に明るい希望を託す

特別な贈り物です。

戦国の英雄の生き様が、

この兜鎧飾りに込められています。

家族と共に、勇気と絆を感じられる

一生の記念になるでしょう。

7. 参考|徳川家康の四天王

本多忠勝たちのご紹介

徳川家康の四天王には、次の名将たちがいました。

- 井伊直政(いい なおまさ) :戦場を駆け抜けた“赤備え”の武将。

- 本多忠勝(ほんだ ただかつ):無敗を誇る槍の達人。

- 榊原康政(さかきばら やすまさ):家康を支えた忠義の武将。

- 酒井忠次(さかい ただつぐ):外交と戦略で活躍した名将。

忠勝はその中でも、仲間や家族を守る心の強さが際立っていました。

お名前旗

- 選択結果を選ぶと、ページが全面的に更新されます。

- 新しいウィンドウで開きます。