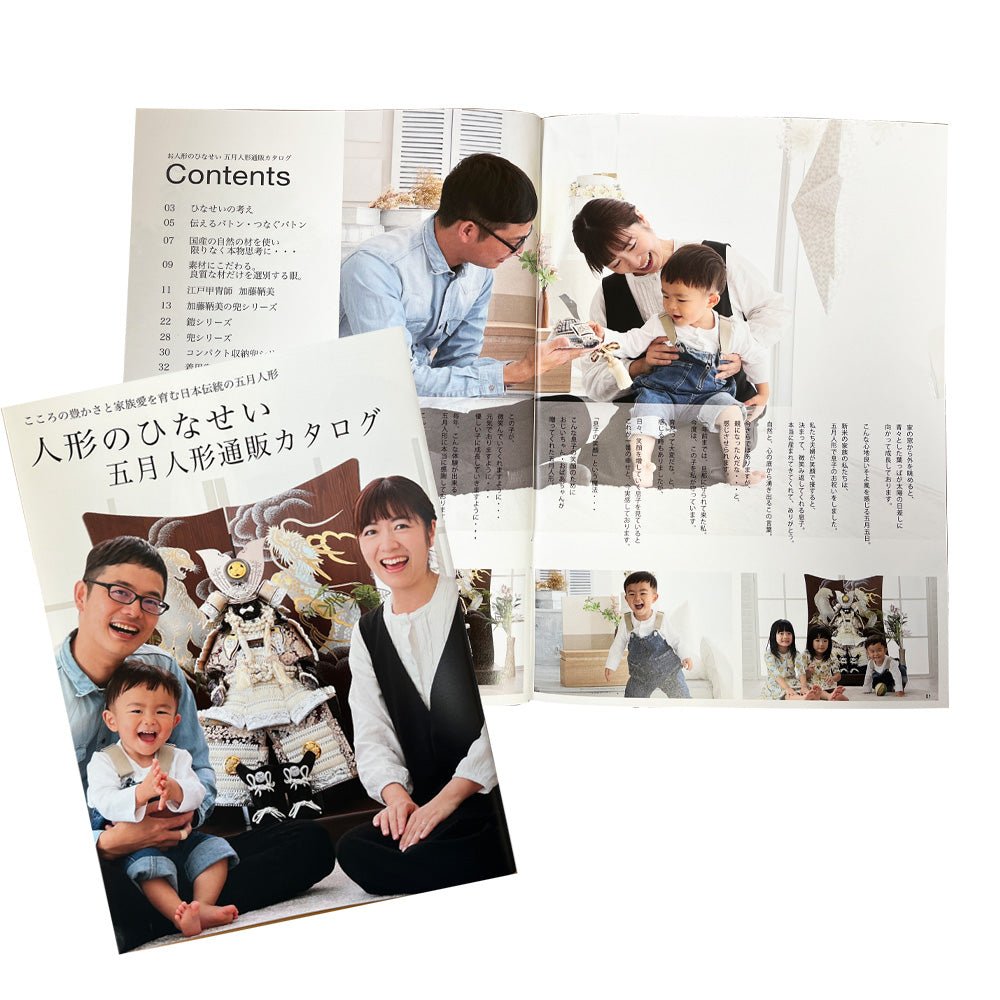

コレクション: 室町時代の兜作り 加藤鞆美作 一覧

加藤鞆美作 特集

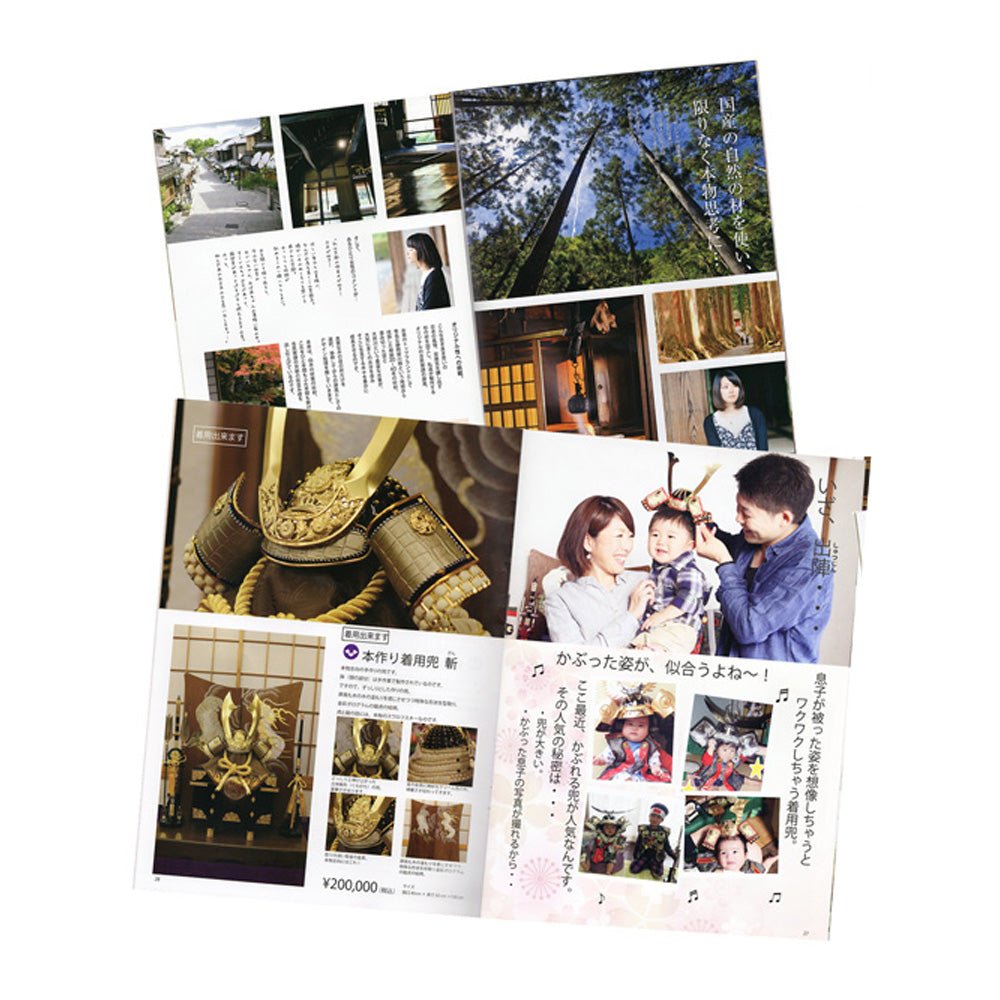

・漆を使う

・革を使う

・手鋸で金具の研ぎ出し

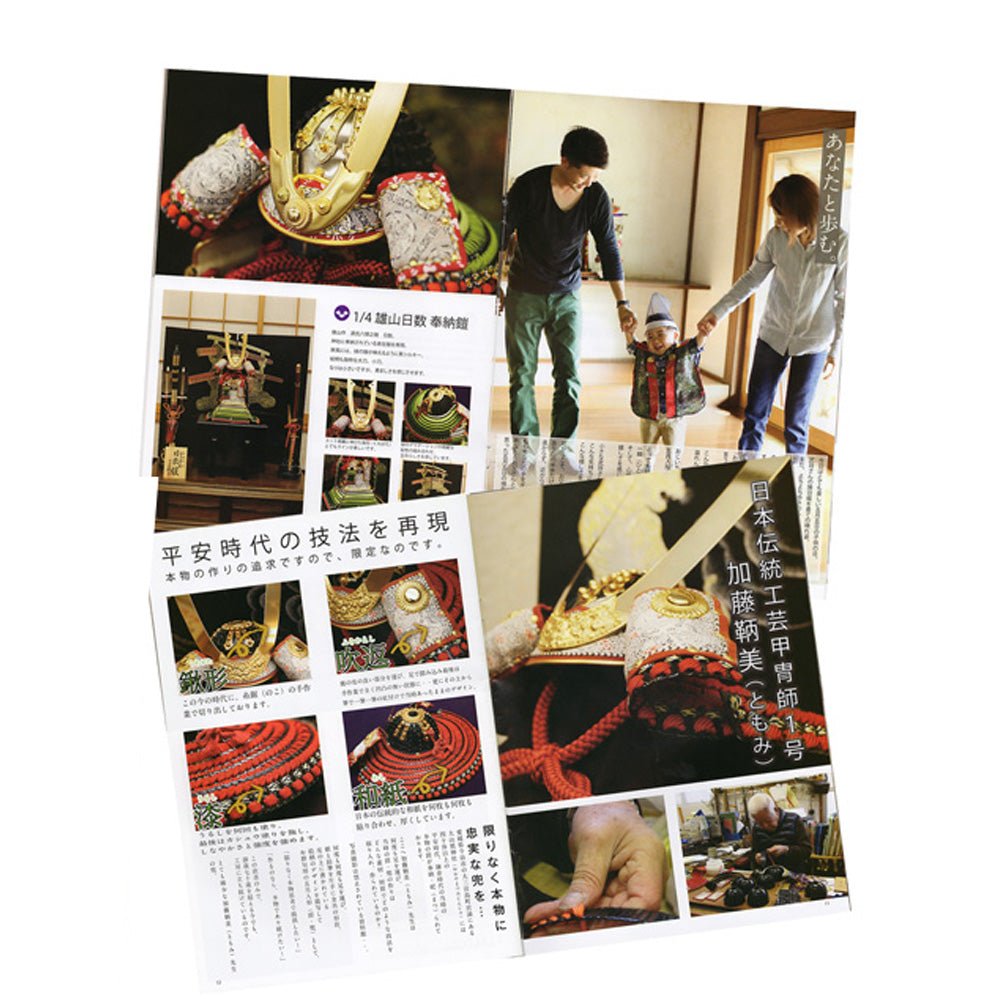

【 加藤鞆美氏の作業工程 】

< 加藤鞆美氏 次の動画を見る >

< クリック + >

< クリック + >

しなやかさと強度を増すために、

漆(うるし)を何度も塗っては乾かし、

塗っては乾かし、

最後は、カシュウ塗りで仕上げ

これを動きが取れるように、

組紐(くみひも)で繋ぎ合わせます。

吹き返しと言って、

兜の両サイドの出た部分(ヒトのこめかみ辺り)

矢を射る時に弓の弦(げん)の

皮紐(かわひも)の部分が、

スムーズに引っ掛かりの無いようにするため

決まって質の良い鹿の皮を使用

この鹿皮の良い部分だけを取り出し、

足で踏み込み固めます

最後に手作業で

凹凸のない位まで仕上げていきます

ちょっと粋なお洒落として、

この鹿の皮の部分にデザインを描いております

そのデザインの絵を付けるのにも、

当時同様の工程を踏んでいます

鉛筆と紙で模写し複製

ひと筆ひと筆、紅や藍の色で絵を描き、

お洒落なデザインを

それぞれの武将の鎧、兜に描かれています

この格式高い本物の鎧、兜が眠っている

大山祇神社(おおやまづみじんじゃ)には、

何十種類のデザインがあります

量産できない手のかかった五月人形こそ

お子様の成長を見守り続けます

愛媛県今治市大三島町宮浦にある

【 大山祇神社(おおやまづみじんじゃ) 】

今もなお、40体以上の平安、鎌倉時代の

当時の本物の鎧が奉納、祀(まつ)られております

●この本物の兜、鎧の作りを五月人形として作れないだろうか?

●争いごとへのためでは無く、お子さんの誕生を祝う

端午の節句の五月人形として提供できないか?

そう考えた方が

江戸甲冑師1号 加藤鞆美(ともみ)先生です

先生は何度もこの大山祇神社(おおやまづみじんじゃ)へと

足を運び、研究に明け暮れました。

お節句用の五月人形(鎧、兜)として、限りなく

格式高く本物思考の鎧・兜作りの製作の追求されました。

全て、手作業で

「作るならこだわり続けたい」

「提供するなら本物技法の兜・鎧が良い」

「そんな技法の鎧・兜なら日本中の子供の笑顔が見られるのでは…?」

そんな想いと情熱で、この当時の鎧、兜を作り続けておられます。

-

横幅60cm|加藤鞆美作|1/3源義家兜(銀)|平飾り 五月人形|稀な銀金具|コンパクト おしゃれ 兜鎧飾り 端午の節句飾り こどもの日 5月人形 人気

通常価格 ¥189,000通常価格単価 / あたり -

横幅60cm|加藤鞆美作|1/3 武将 徳川家康兜|平飾りの五月人形|かっこいい 限定品|コンパクト おしゃれ 兜鎧飾り 端午の節句飾り こどもの日 5月人形 人気

通常価格 ¥159,600通常価格単価 / あたり -

横幅60cm|加藤鞆美作|1/3源為朝兜|平飾りの五月人形|本物を再現 オシャレ|コンパクト おしゃれ 兜鎧飾り 端午の節句飾り こどもの日 5月人形 人気

通常価格 ¥176,400通常価格単価 / あたり -

横幅60cm|加藤鞆美作|1/3 戦国武将 伊達政宗兜|作りが良い五月人形 甲冑|コンパクト おしゃれ 兜鎧飾り 端午の節句飾り こどもの日 5月人形 人気

通常価格 ¥138,600通常価格単価 / あたり -

横幅46cm|加藤鞆美作|1/3源為朝兜|収納飾り|品が良い五月人形|コンパクト おしゃれ 兜鎧飾り 端午の節句飾り こどもの日 5月人形 人気 かぶと

通常価格 ¥176,400通常価格単価 / あたり -

横幅75cm|加藤鞆美作|1/2源義経兜|気品のある五月人形|おしゃれ 兜鎧飾り 端午の節句飾り こどもの日 5月人形 人気

通常価格 ¥213,150通常価格単価 / あたり -

横幅60cm|加藤鞆美作|1/3源義家兜(紺)|和紙小札の本作り|五月人形|コンパクト おしゃれ 兜鎧飾り 端午の節句飾り こどもの日 5月人形 人気

通常価格 ¥126,000通常価格単価 / あたり -

横幅60cm|加藤鞆美作|1/3源義経兜(緑)|平飾り 五月人形|コンパクト おしゃれ 兜鎧飾り 端午の節句飾り こどもの日 5月人形 かぶと

通常価格 ¥141,750通常価格単価 / あたり -

横幅75cm|加藤鞆美作|1/2 武将 毛利元就兜|渋い五月人形|おしゃれ 兜鎧飾り 端午の節句飾り こどもの日 5月人形 人気 かぶと

通常価格 ¥213,150通常価格単価 / あたり -

横幅75cm|1/4奉納鎧 |五月人形| 大山祇神社の源義経模写|銅丸鎧|加藤鞆美|おしゃれ 兜鎧飾り 端午の節句飾り こどもの日 5月人形 人気

通常価格 ¥346,500通常価格単価 / あたり -

横幅45cm|子供大将飾り 武将 伊達政宗|五月人形 |凛々しい表情 |お顔|コンパクト おしゃれ 兜鎧飾り 端午の節句飾り こどもの日 5月人形 人気 かわいい武者人形

通常価格 ¥176,400通常価格単価 / あたり

お名前旗

一緒にご購入されています

-

高さ39cm|名前旗 5Y-15|男の子|家紋|生年月日|かわいいおしゃれ刺繍|端午の節句飾り|屋内 名前札 名入り 名入れ 命名旗

通常価格 ¥18,000通常価格単価 / あたり -

高さ38.5cm|名前旗 5T-15 水色|男の子|生年月日|かわいいおしゃれ刺繍|端午の節句飾り|屋内 名前札 名入り 名入れ 命名旗

通常価格 ¥13,800通常価格単価 / あたり -

高さ22cm|名前旗 5T-6 緑|男の子|生年月日|かわいいおしゃれ刺繍|端午の節句飾り|屋内 名前札 名入り 名入れ 命名旗

通常価格 ¥10,500通常価格単価 / あたり -

高さ29cm|名前旗 5A-15G|男の子|生年月日|おしゃれかわいい刺繍|端午の節句飾り|屋内 名前札 名入り 名入れ 命名旗

通常価格 ¥13,600通常価格単価 / あたり

私たちのこだわり