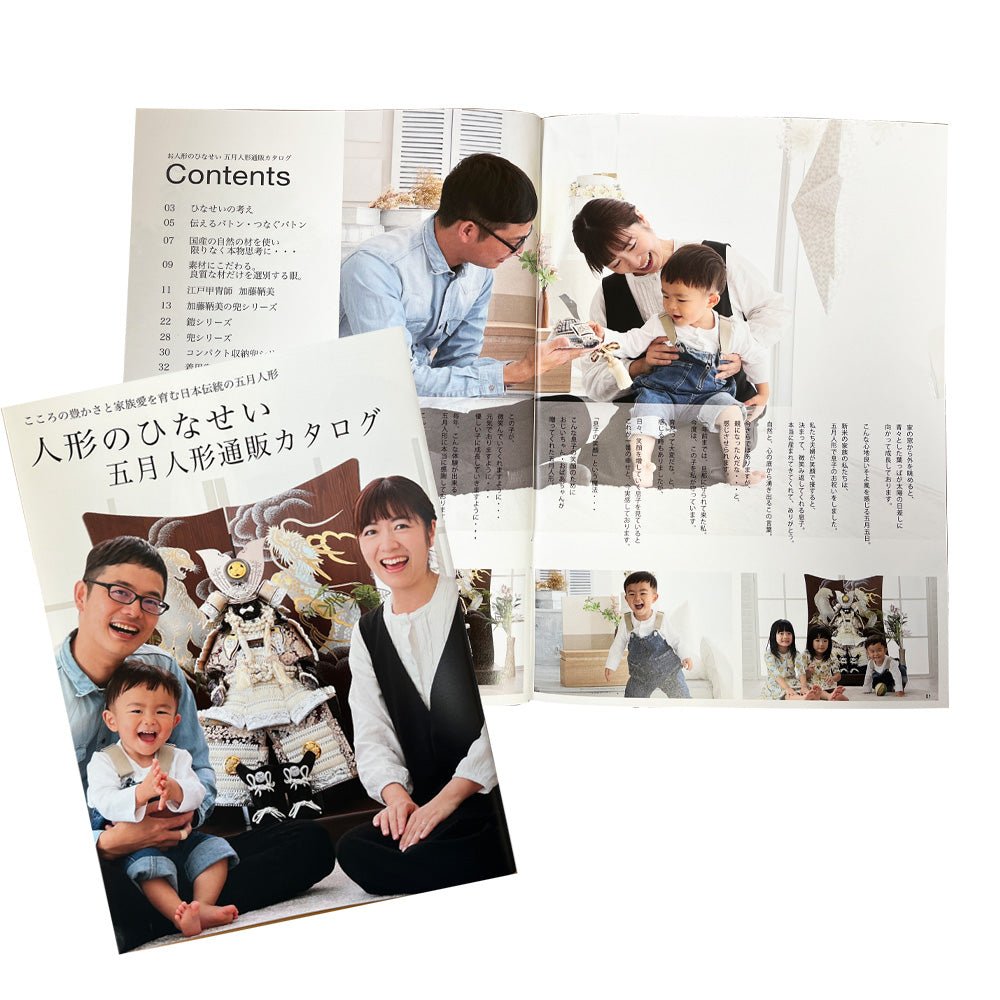

ふと笑うその顔が、家族にとって何よりの宝物。

「生まれてきてくれてありがとう」

その気持ちを形にするなら、この五月人形がぴったりです。

こちらは、雄山作・徳川家康公の鎧飾り。

特筆すべきは、鎧一式に贅沢に用いられた本牛革の質感。

落ち着いた茶の色味と手仕事のぬくもりが、

静かに、それでいて確かな存在感を放ちます。

牛革は経年劣化しにくく、美しさを長く保つ素材。

だからこそ、毎年こどもの日に飾るたび、

「こんなに大きくなったね」と、家族で思い出を重ねていけます。

背後に描かれた金箔の扇屏風には、雄々しい山河と羽ばたく鷹。

勇敢でありながらも穏やかな風格は、

徳川家康公の“知恵”と“忍耐”の象徴です。

85cmの堂々たるサイズ感は、お部屋を一層格調高く演出し、

「特別な贈りもの」としての誇りをもたらしてくれます。

この先、どんな未来が待っていても大丈夫。

あなたの歩みに、家族の愛がしっかりと寄り添っているから。

そんな想いを込めて、今年のこどもの日にお迎えしませんか。

商品説明

質感が違う【牛革の鎧飾り】五月人形 徳川家康 本物志向

サイズ:横幅85cm ×奥行き60cm × 高さ112cm

深みと重みが語る、真の強さを子へ

牛革の質感に息づく誇りと品格を、初節句の贈りものに

こんな方におすすめ

- 本格的で重厚な五月人形を贈りたい方

- お子様の成長と幸せを、形にして残したい方

- 牛革ならではの上質な風合いと高級感を求める方

- 徳川家康のように信念を貫く心を願うご家族

- 劣化しにくい丈夫な素材で長く大切に飾りたい方

見守る者の思いを込めた五月人形だからこそ、本物を贈りたい…そんな五月人形をお探しの方にピッタリの五月人形です。

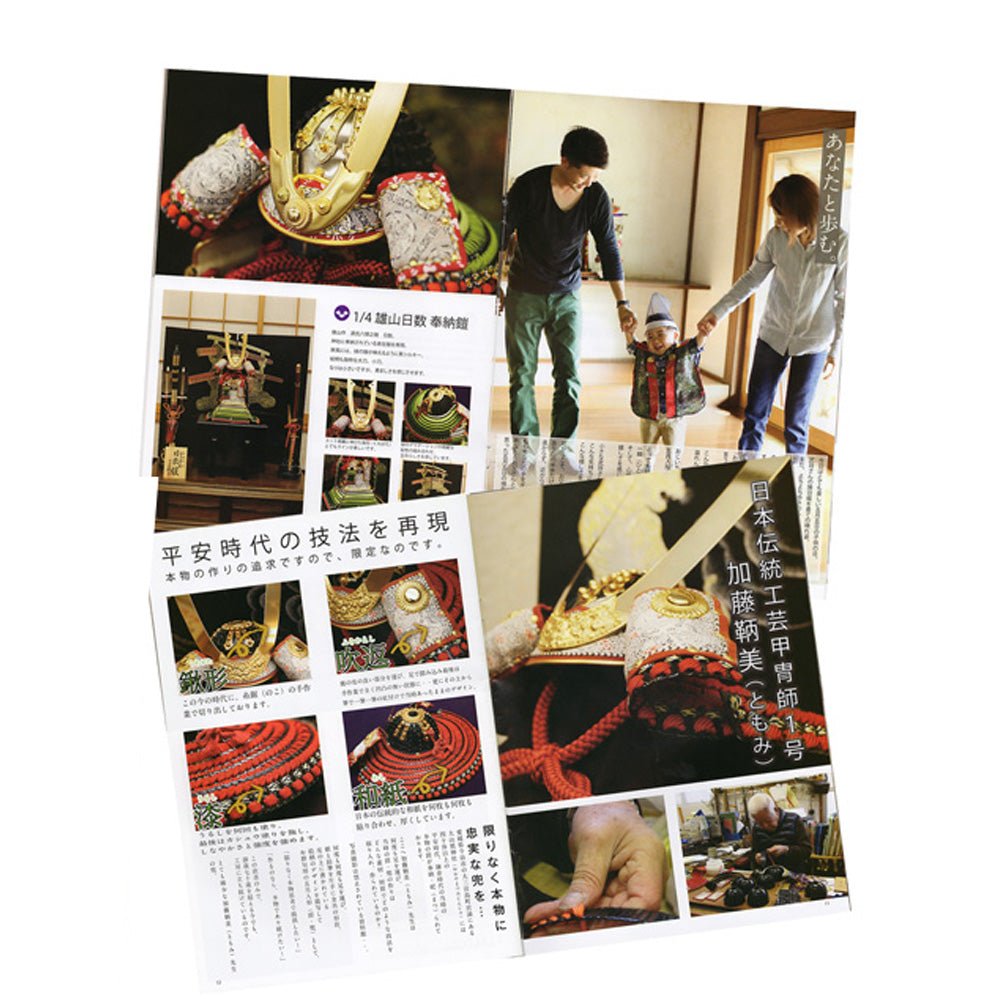

この具足(鎧兜を含む一式の武士装束)は、徳川家康の歯朶(羊歯)具足(しだぐそく)と呼ばれ、関ヶ原の合戦に使用したという伝承が残っています。

一説によると大坂冬の陣でも着用したといわれています。

徳川家康の具足で有名なものは他に南蛮道具足があります。具足は当時の武士にとっては、平和を勝ち取るために着用するものでした。

そのため、大坂夏の陣以降は家康は鎧をつけなかったといいます。

なお、この歯朶具足の本物は栃木県の久能山東照宮に所蔵されています。

のちに続く徳川江戸200年の歴史の礎になった戦で着用した具足を忠実に再現したのがこちらの五月人形です。

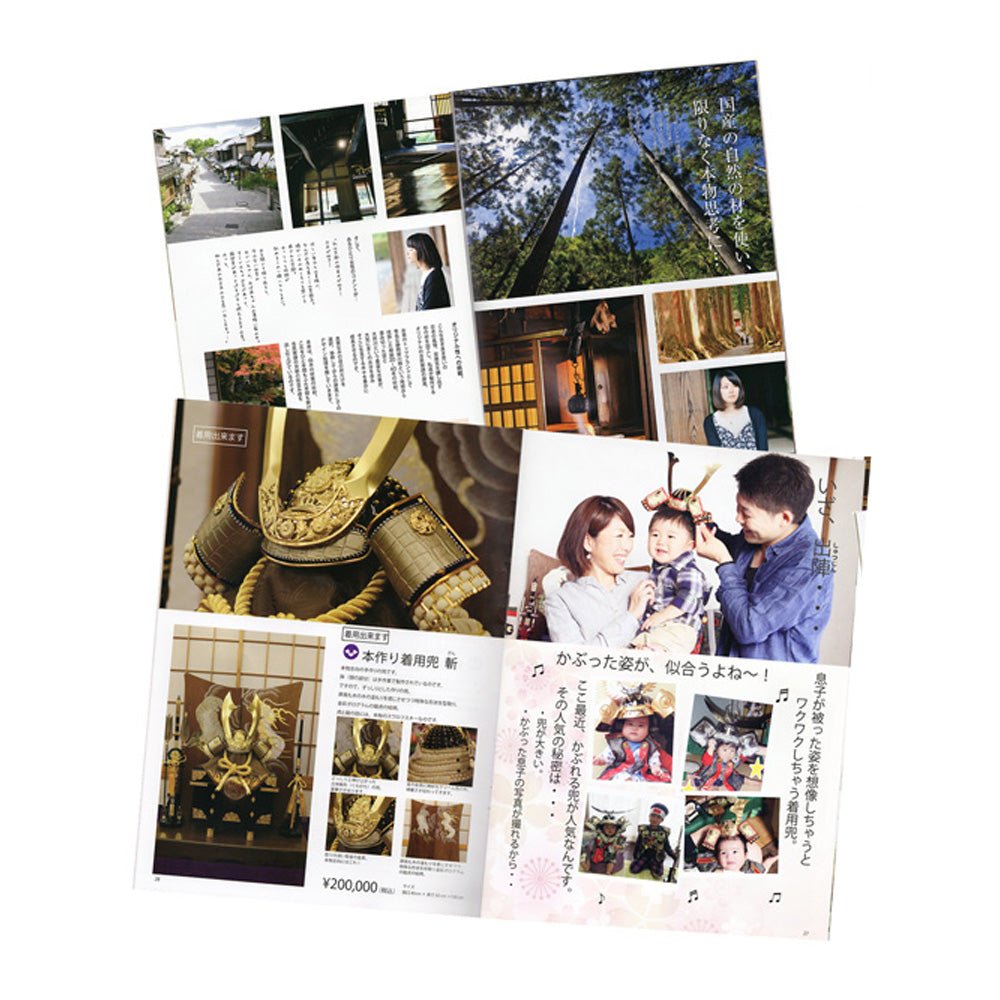

作者である鈴甲子雄山は名門甲冑工房の四代目。

国宝を模写して完成度の高い本物の甲冑を作り上げる甲冑士として名高く、

その甲冑はお節句以外にも戦国武将好きの方に贈答品として大変喜ばれる逸品です。

玄人の眼力にもかなう五月人形は、もちろん本革で作られています。

兜の前脇に羊歯の葉を模した脇立物をつけています。

羊歯は一年を通して枯れず、また地下茎でつながっているため切っても切っても生えてくるところから

武運長久、子孫繁栄のモチーフとして古来から日本人に愛されてきました。

『台屏風』

屏風には破魔矢の中に宝船と富士山に松をあしらいました。

富士に松は、「不死」につながるとされ、健康長寿を願うモチーフとして古来から日本人に愛されてきたものです。

宝船は一生財産に困らないということで縁起よく初節句のお飾りとしても使われることがあります。

本物の重厚感にお子さんが気づく日がきたとき、その素晴らしさに瞠目すると同時に、

自分のために本物を選んでくれた人の気持ちに感謝することでしょう。

本物を贈ってあげることは、今だけではなく将来までを願い続ける意味をも感じます。

『弓太刀』

茶褐色の鞘(さや)はプラスチックでは無く、木製で作られた本格的なもの。

また、梨地塗りと言って、金粉を混ぜ合わせ塗り上げている上塗り技法で仕上げています。

五月節句人形業界の弓太刀とは、刀部分と弓矢部分の組み合わせが定番です。

この弓太刀セットには、更に毛皮で被された槍(やり)が付いており

業界でも数少ない貴重な槍付き弓太刀の品物となります。