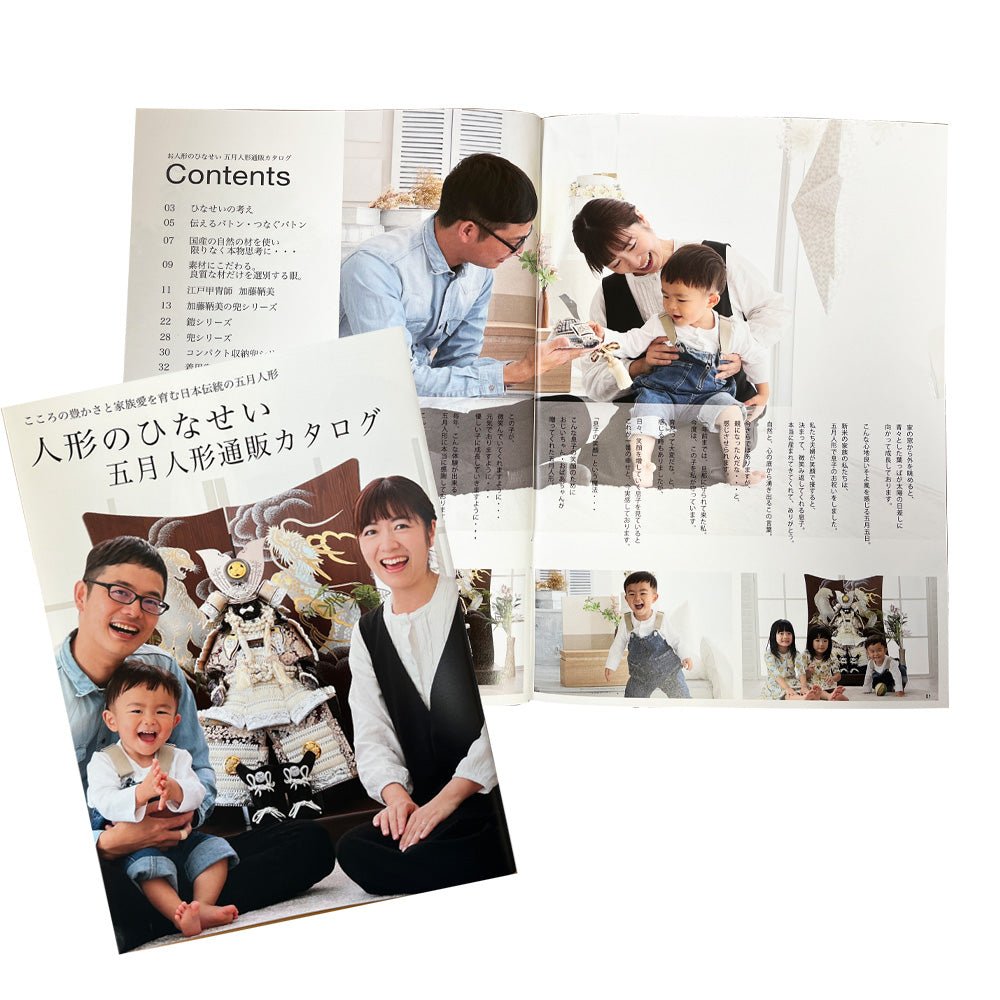

商品説明

良い作りだから売れる五月人形 1/3源義経兜(緑) 通販

平安時代の本物作りを再現し、五月人形のお節句用にと作った兜飾りです。

勇気と美意識を受け継ぐ、義経の兜

― その小さな背中に、正しき道を貫く心を ―

こんな方におすすめ

- 歴史的背景を感じられる本格的な節句飾りを探している方

- 空間に自然と溶け込む落ち着いた色味の五月人形を求める方

静かに佇むこの兜は、源義経の精神を宿すように、

凛とした美しさと強さを秘めています。

繊細に彫り込まれた鍬形台には、

職人の卓越した手仕事の息遣いが感じられ、

飾るだけで空間に品格を添えてくれます。

しころ(錣)には、鹿革の小札が用いられており、

天然素材ならではの深みある質感と緑色のグラデーションが、

兜全体に命を吹き込んでいます。

見る角度によって表情を変えるその佇まいに、

思わず見入ってしまうことでしょう。

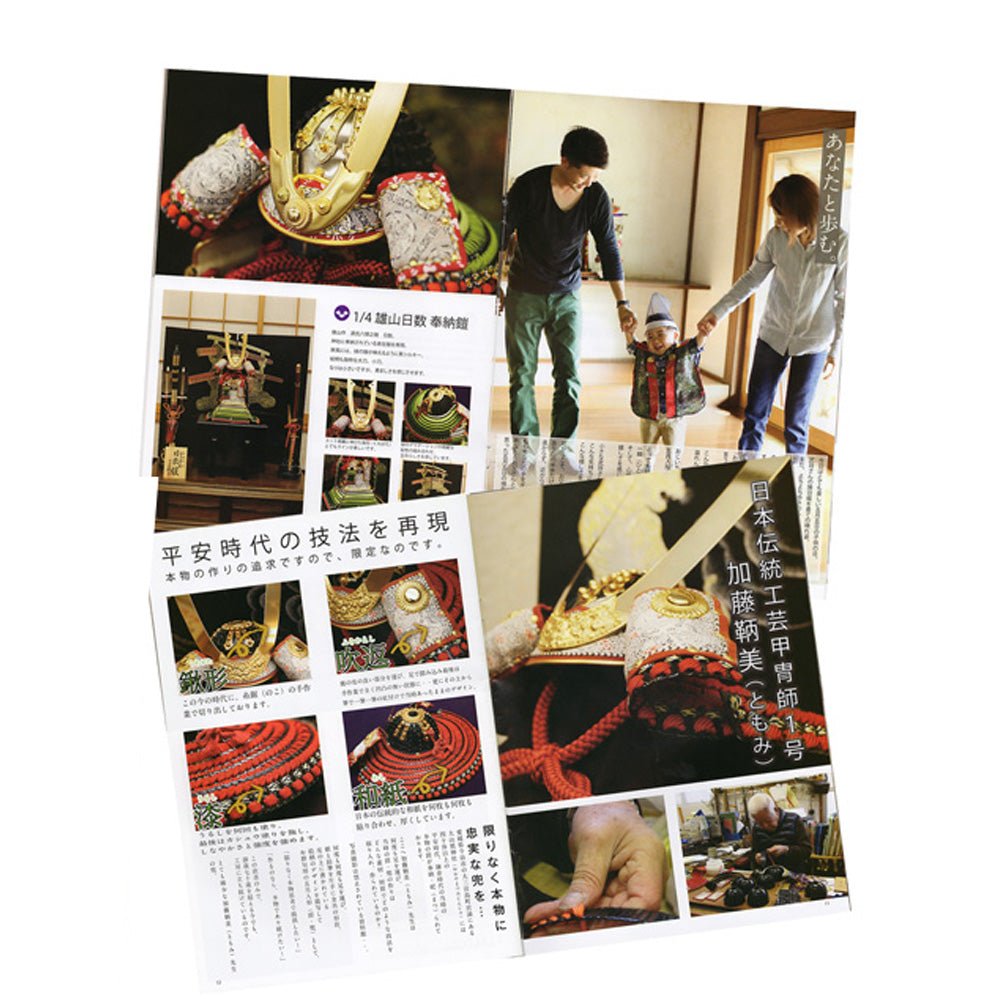

そしてこの兜を生み出したのは、甲冑師・加藤鞆美。

東京都より「東京マイスター」の称号を受けた名匠であり、

実際の時代甲冑にも通じる本格技術を背景に、

一つひとつの作品に魂を込めて仕立てています。

“子どもが手にして恥じないものを”という信念のもと、

節句人形の世界を牽引し続ける存在です。

屏風には、虎と龍が対峙する絵柄。

大地を象徴する虎と、天に昇る龍──

相反する力が互いを引き立て、

ひとつの調和を生み出す様は、

子どもが歩む未来にこそふさわしい願いを込めたもの。

家族の「強く、しなやかに育ってほしい」という祈りを映し出します。

この兜を飾ることは、

過去の武将に倣うというより、

“未来のわが子”へ希望を託すということ。

力強さと美意識の両方を備えた一式が、

毎年の節句を、かけがえのない家族の記憶へと導いてくれるはずです。

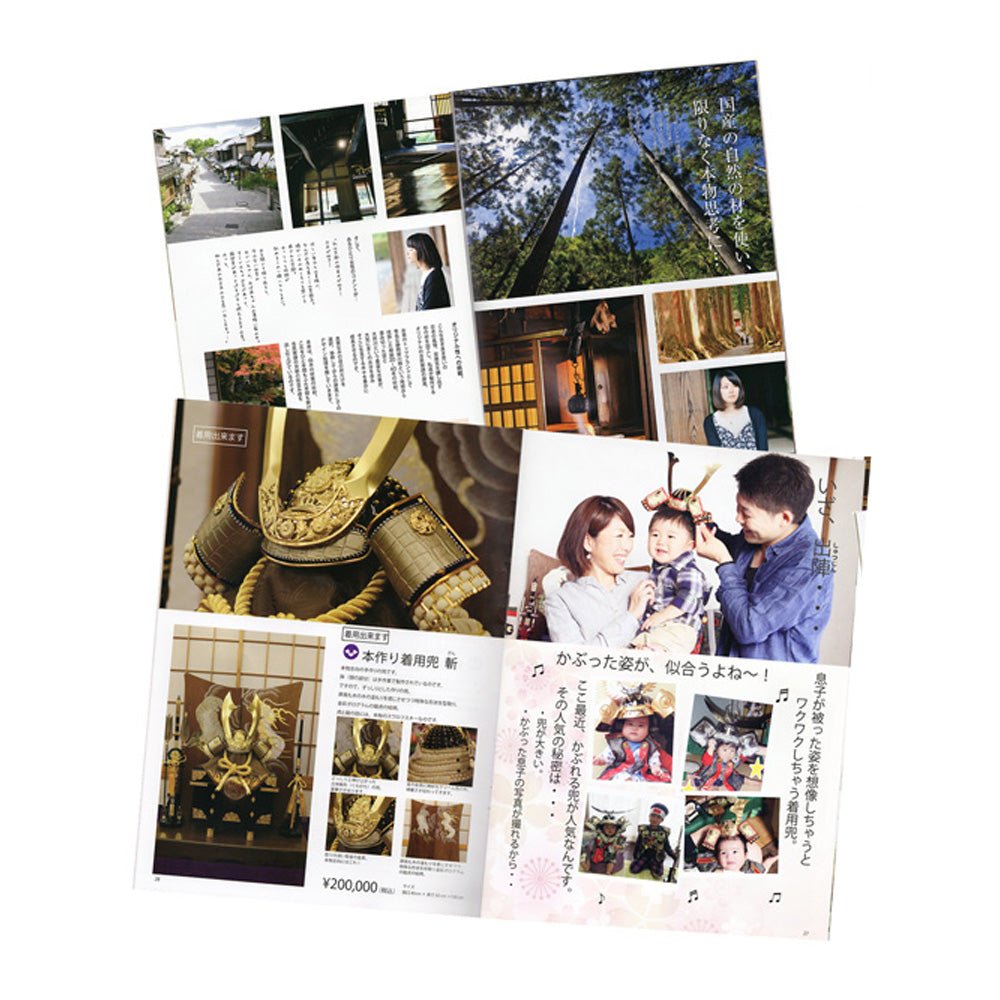

鍬形(くわがた)も大きくせり出して、緑で編んだ糸がとても美しい。

源氏・平安の時代の兜作りの表現。

本物志向の兜作りです。鍬形も機械で作るのでは無く、

一つ一つ手作業で切り出し加工しております。

勇ましさと高級感が溢れた鍬形台には美しい彫刻。

兜の後ろ側は緑色のグラデーションの綺麗な配色の組み合わせ。

兜鉢の直径は10センチ程です。

最高級の皮糸で強固な兜を形成しています。

鹿の革を使って筆書きされているなめし革の素材。

漆(うるし)塗りの技法を求めた職人の技がここにあります。

肉眼では確認できませんが、鍬形(くわがた)を

手で触りますと凹凸が存在しているのが解ります。

そのくらい、高い技術で削り出されているのです。

とってもキレイな配色ですので、女性にも人気な一品。

江戸甲冑師一号の加藤鞆美(ともみ)先生製作の手間や技術力が高い兜です。

弓は向かって左側、太刀は向かって右側にお飾りください。

弓と太刀には「邪気や魔が近寄って来ないように」する意味があり

「破魔」と呼ばれ、神社でも魔除けとして売られています。

また、太刀は光り物が嫌いな魔物から身を守るために飾られます。

弓太刀は戦う為でなく、長い弓には神が宿ると考えられていました。

戦うためではないので、鞘(さや)を上にして、手で握る柄(つか)を下の方に飾ります。

弓と刀を両側に飾るという事は、家来がちゃんとお側を固めて

大将である甲冑を守ってくれているという役目がありました。

屏風の形状は、真っ直ぐな直線タイプが多い中、

アールのついた湾曲させた形状にしました。

生地は木の目を生かした自然の材を使い木の温もり感を出しました。

ひなせい工房が送り出す技術ある流線形の屏風。

出世を意味する昇り龍。

その昇り龍と虎にはホログラム加工されていて、キラキラと輝きます。

お写真で見るより、現物は明らかに美しいです。

惚れ込んでしまします。

高いクオリティーを維持しているこの五月人形。

芸術性が高い作品となっております。

龍虎の絵柄というと勇ましいものを連想されると思います。

もちろんその通りで、この2つの動物は戦国大名が勇ましさの象徴として

好んで使われておりました。

仏教の考え方の根底に、「龍虎の前には天子(領土を統括する君子)が立つ。」

という図柄は天下泰平を意味するといわれていました。

東の青龍、西の白虎というのは仏教の考え方の根底に

四方を守る神としてあがめられています。

自分の力で道を切り開いていく未来に、

力強い主語がありますようにという願いの込められた五月人形です。

良い作りだから売れる五月人形 1/3源義経兜(緑) 通販

間口60cm×奥行40cm×高さ66cm

兜のみのサイズ:横幅25cm×奥行18cm×高さ20cm